2017/06/28

『au Design project』はレゴから始まった? プロダクトデザイナー深澤直人に迫る

au Design project(以下aDp)が、2017年に15周年を迎えた。美しい造形の携帯電話を数多く世に送り出し、“デザインケータイ”という言葉を日本に広める大きな役割を担った。そのシリーズのなかでも実に9台ものモデルを手がけたのが、プロダクトデザイナーの深澤直人氏だ。今回は、深澤氏が手がけてきた名端末のデザインワークの数々を見ていこう。

au Design project 15周年特設WEBサイトはこちら

コンセプトモデルから量産機へ。携帯電話の新たなアプローチ

無印良品「壁掛け式CDプレーヤー」 デザイン:深澤直人(写真提供/(公財)日本デザイン振興会)

無印良品「壁掛け式CDプレーヤー」 デザイン:深澤直人(写真提供/(公財)日本デザイン振興会)

aDpが動き出した2001年、深澤氏は無印良品の「壁掛けCDプレイヤー」(2000年)でプロダクトデザイナー(使い勝手やビジュアルなど、数々のアプローチで製品デザインをつくり上げる仕事)としてその名が知られ始めた頃だ。

「人が『思わずしていること』を基点にデザインする手法に共感を覚えました。デザインのみならず、その文章や考え方もすごく魅力的で。深澤さんがMoMAのWorkspheres展(2001年2月-4月)の準備をされていたころ、メールでオファーをしたんです。最初の打ち合わせのときは感激でドキドキしました(笑)」

企画立ち上げ当初からaDpに携わるKDDI商品企画本部の砂原哲。深澤氏のaDp初仕事となるのが、名機「INFOBAR」のコンセプトモデル製作だ。携帯電話にファッションアイテムとしての価値を持たせたいという“野望”を抱いた最初のケータイは、バータイプだった。メールを打ちやすいタイル状のキーを備え、折りたたみ型のケータイが主流だった当時の日本市場においては、大きなインパクトを与えた。

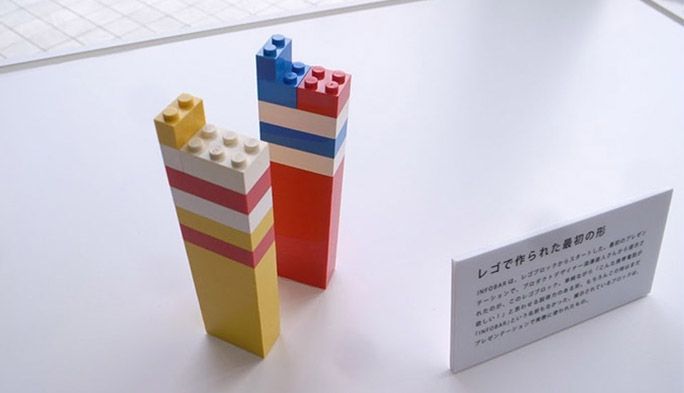

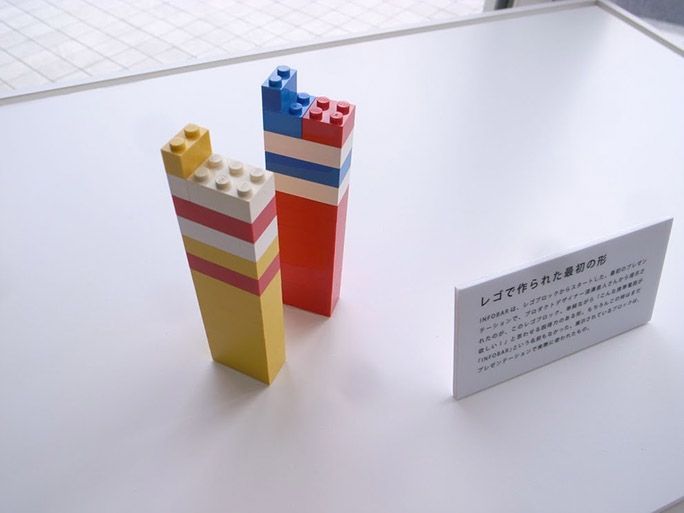

砂原「深澤さんは当時、デザインコンサルタント会社・IDEO Japanの代表として活躍されていました。そのスタジオで、レゴ®でできたプロトタイプを見せてくれたんです。そのときの感動は今も鮮明に覚えています。『思い描いていたのはまさにこの感じ!』と」

レゴで作られた最初のプロトタイプ

レゴで作られた最初のプロトタイプ

aDpは、展示会やデザインイベントなどでコンセプトモデルを発表し、世間の評価をはかったうえで発売するかを決定。そこから製作を担当するメーカーを探すという、当時の携帯電話市場としては非常に斬新なアプローチをとった。

砂原「コンセプトモデルの段階では“トガって”いますが、販売が決まった時点で量産のための仕様を詰めていかなければなりません。当初のコンセプトでは、細長いスレートの上にタイル状のキーが乗っているだけのシンプルな構造。ただしそのままだとキーが剥がれやすくなる。また十字キーはタッチパネルで、裏面が全面液晶タッチパネルのスマートフォンのような未来仕様。そのままでは、当時の技術力ではつくれなかったんです」

デザインも機能もあきらめない。遊び心をそこかしこに

砂原「開発メーカーの工場で行うキックオフに、深澤さんが諸事情で飛行機に乗り遅れて間に合わず。夕方になんとかたどり着いた深澤さんをみんな拍手で迎えました(笑)。新しいことだらけで大変でしたが、なにか、世の中を変えられる予感を共有しながらプロジェクトは進んでいたように思います。コンセプトモデルという理想形をいかに現実化するという、今までにない開発のプロセスは、メーカーさんとしてもエンジニア魂が刺激されるプロジェクトだったと思います。これを実現するためにどうすればいいのか、共通の目標に向かってそれぞれが知恵を絞りました」

それは「デザインは機能に従う」ではなく、「デザインありきで、機能も諦めない」という製造サイドとデザインとの共通のスタンスでもあった。

デザインと使いやすさを両立させた「INFOBAR」のタイルキー

デザインと使いやすさを両立させた「INFOBAR」のタイルキー

砂原「難しかったのが、強度とタイルキー。マグネシウムフレームを採用したんですが、強度を保つためにキーとキーの間に橋を架けるようにフレームをブリッジしなければいけない。そうすると、美しくないんです。このために新たな技術開発をしてもらってどうにか乗り越えられましたが、深澤さんにも、何度もデザインを修正していただきました」

カラーバリエーションにもとことんこだわった。

砂原「候補のなかから絞り込んでいって、錦鯉と開発中に呼んでいたあだ名そのままの『NISHIKIGOI』、市松模様の『ICHIMATSU』、そしてグレー単色のものは、佐藤可士和さんが『BUILDING』と名付けてくれました。カラー名称でいうと、『○○ホワイト』『○○レッド』といった感じが普通ですが、INFOBARは商品名だけでなく、カラー名称も従来にないユニークでユーモアを感じるものにしようと決めたんです」

加えて、UIも深澤さんのこだわりが詰まっている。カビが生えるようなスクリーンセーバーに、チカチカと蛍光灯が光る起動画面。「シュールですよね」と砂原は笑うが、これらは遊び心。苦労とともに、楽しみながら開発に臨んだことがうかがえる。

オーガニックなものを、あえて機械に取り入れる

2003年10月に発売され、初日完売という大ヒットになった「INFOBAR」に続く深澤氏が手がけたデザインケータイ第2弾は、「W11K」(03年)というaDpの歴史のなかでも異色の端末だ。唯一名前が付けられず、型番でのリリース。

砂原「当時、auが開始した高速通信のCDMA 1X WINの最初の端末のひとつとして、『WIN』というサービス名を際立たせるために、『INFOBAR』のような強い名前を付けないことにしたんです。『W11H』の兄弟機としての位置づけで京セラさんが生産を担当したんですが、丸っこい形の『W11H』とデザインで差を付けようと。そこで深澤さんが取ったアプローチが、丸を面取りしたような角張ったデザインです。皮むきしたジャガイモのように、触ったときに気持ちがいいような」

その角張った形状から、当時は“ガンダムケータイ”と呼ばれた本機のモチーフは、なんと食べ物だったのだ。

2007年に発売した「INFOBAR 2」は、電子機器といえば、四角い形に対して、身体に優しい角のとれた形をしている。溶けた飴のような有機的なデザインを採用しているのだ。

こうしたケータイデザインへの新しい挑戦は、ハードとソフトウエアの融合にも見て取れる。たとえば「INFOBAR 2」の前年に発売された「neon」(06年)。

「もなか」ではなく「ようかん」。UIへの新たな挑戦

砂原「よく深澤さんは『もなかではなくようかんであるべき』と言っていました。ハードとソフトが別々のものではなく、地続きが望ましいということなんです。そこで『neon』は、外装に赤いLED表示が浮かび上がるちょっとマジックのようなインターフェースを採用しました」

このアプローチがもっとも顕著に表れたのが、aDpが「iida」と名を変えた後に発表されたAndroidスマホ「INFOBAR A01」そして「INFOBAR A02」だ。本機では、プロダクトとインターフェースのシームレスな融合を体現した。

砂原「スマホ版の『INFOBAR』を考えたときに、当然UIだよねと。自由にカスタマイズできるからこそ、散らかった印象にならないフォーマットをつくってあげようと。そこでウェブデザインに精通した中村勇吾さんと深澤さんのタッグで、カスタマイズできるタイル状のインターフェースをつくりました。アイコンとウィジェットを同じ表層に配置して、なにが乗ってもデザインが破綻しない。下スクロールだったのも、勇吾さんの先見の明でしたね」

UIにもaDpのデザインコンセプトが盛り込まれた「INFOBAR A02」

UIにもaDpのデザインコンセプトが盛り込まれた「INFOBAR A02」

“ようかん”という思想は、「『INFOBAR A02』で完成形を見ました」という。原点回帰のバータイプのデザインに、Androidをベースとした先進のUIが乗ったのだ。

さらに、「INFOBAR」シリーズは「INFOBAR A03」(2015年)へと系譜を継ぎ発展させていった。

初代「INFOBAR」以来、深澤氏はそのときどきで斬新なデザインアプローチによって、ユーザーを驚かせてきた。“ガラケー”時代からスマホ全盛の現在に至るまで、「INFOBAR」のように長く続いてきたシリーズはほかに類を見ない。そのことからも、その仕事がいかに優れ、ユーザーの支持を集めてきたかがよくわかるはずだ。

文:吉州正行

※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。