2020/07/21

【au20周年】進化し続ける『au Design project』 INFOBARから聖徳太子へ

2020年7月、auは20周年を迎えた。この20年で、通信とコミュニケーションは激変した。5G元年となった今年、きわめて特徴的な取り組みである「au Design project」(以下aDp)を軸に振り返ってみたい。

aDpが初めてのコンセプトモデル「info.bar」を発表したのは2001年5月。国内外で活躍するデザイナーや現代アーティスト、クリエイターたちと積極的にコラボレーションを行い、独自の製品やコンセプトモデルを数多く発表してきた。

こちらが、その製品第1号として、プロダクトデザイナーの深澤直人氏がデザインを手がけ、2003年10月に発売された「INFOBAR」だ。

INFOBAR(2003年10月)デザイン:深澤直人

INFOBAR(2003年10月)デザイン:深澤直人

1980年代後半、緊急連絡を要するごく一部の人々のために世に出た携帯電話は、おおよそ10年を経て、若者たちのコミュニケーションツールとして流行する。時を同じくして広がったデザインブームとも相まって、2000年代に入ると「デザインのいいケータイ」へのニーズは高まりを見せていた。初代INFOBARが登場したのは、そんな時代だ。

発表とともに大きな人気を呼び、aDpは、いわゆる「デザインケータイ」のパイオニアとなった。

左からtalby(2004年11月)デザイン:マーク・ニューソン、PENCK(2005年2月)デザイン:サイトウマコト、neon(2006年1月)デザイン:深澤直人

左からtalby(2004年11月)デザイン:マーク・ニューソン、PENCK(2005年2月)デザイン:サイトウマコト、neon(2006年1月)デザイン:深澤直人

アルミの一体型ボディが斬新だった「talby」、コロンとしたシルエットを金属で覆った「PENCK」、板のようなシンプルなボディにLED表示が浮かび上がる「neon」などなど、aDpからは記憶に残る多くのケータイが発表された。

ではこのaDp、auの20年の歴史のなかでどんな役割や意味を持ってきたのだろうか。

今「au Design project」が手がけるのは「聖徳太子」!?

2020年現在、aDpは、国宝「聖徳太子絵伝」を題材にした、まったく新しい鑑賞体験の提供に取り組んでいる。

「聖徳太子絵伝」は、聖徳太子の生涯のさまざまエピソードを10面の絵画に描いた平安時代の作品だ。経年劣化で絵の具の剥落も多く、パッと見ではなにが描かれているかわからない箇所も少なくない。

そこに、5GとARという先端テクノロジーを導入。

「5Gで文化財 国宝『聖徳太子絵伝』ARでたどる聖徳太子の生涯」

「5Gで文化財 国宝『聖徳太子絵伝』ARでたどる聖徳太子の生涯」

まずは「聖徳太子絵伝」を隅々まで詳細に鑑賞。東京国立博物館・法隆寺宝物館に設置された「聖徳太子絵伝」の複製画を、5G対応のXperiaを通して見ると、その絵にピタリと重なるように、ARで「聖徳太子絵伝」の36億画素という、超高精細なデジタル複製画が映し出される。これをスマホでズームし、好きな箇所のディテールを自由に鑑賞できるのである。

もうひとつは、剥落した絵の再現とアニメーション。同じく常設展示されている「聖徳太子絵伝」の複製画をスマートグラス「NrealLight」を通して見ると、剥落して詳細のわからない絵が、描かれた当時の状態に復元され「聖徳太子が空中浮遊する」「黒い馬を駆って富士山を飛び越える」などのエピソードをアニメーションとして見ることができるのである。

古く劣化した絵でも内容がきちんとわかれば、感動は伝わる。それをテクノロジーの力で実現。見る側にとっては新鮮で楽しい体験になるし、文化財を収蔵し、研究・展示する側にとっても新たな興味や関心を呼ぶことができる。

このプロジェクトを主導しているのは、KDDIサービス統括本部 5G・xRサービス戦略部の砂原哲だ。実は彼が、20年前、auの発足と同時にaDpを立ち上げた人物でもある。

これまでの「デザインケータイ」のaDpと、いまの「聖徳太子プロジェクト」。別もののように見えるが、砂原は「共通している」という。そこで、本人に話を聞いてみた。

「au Design project」のはじまり

「いま行っているのは、au Design project『ARTS & CULTURE PROGRAM』。文化財やメディアアート、あるいは現代アートなど日本の文化芸術と最新のテクノロジーを融合させて、どんな新しい体験を生み出し、人々の心を動かすことができるかということです。それはaDpのルーツでもあります」

では、そのルーツとは?

KDDIサービス統括本部 5G・xRサービス戦略部 エキスパート 砂原哲

KDDIサービス統括本部 5G・xRサービス戦略部 エキスパート 砂原哲

「もともとaDpには、日本のデザイン文化やアート文化を携帯電話機という具体的な製品を通じて振興し、普及に貢献したいという思いがありました。そこから、auブランドのことを好きになってもらえたらと考えていました。80年代、たとえば西武百貨店は、積極的にアートや音楽や映画や演劇などを発信し、それは“セゾン文化”と呼ばれていました。そんな先例に倣いながら、KDDIのような全国に広くあまねくサービスを提供し、たくさんのお客様との接点を持つ会社が、企業活動と文化芸術支援につながるような活動をうまく結びつけることができたら、日本のライフスタイルを豊かな方向に加速できるのではと考えていたのです」

砂原が現在、取り組んでいるau Design project『ARTS & CULTURE PROGRAM』

砂原が現在、取り組んでいるau Design project『ARTS & CULTURE PROGRAM』

auが生まれた2000年ごろ、世界的なデザインブームがあった。デザインは、当時のテクノロジーの最先端であり、若者の流行や文化の一端を担っていた携帯電話とも非常に親和性が高かった。

「auブランドがスタートした頃は、ちょうど携帯電話の形状がストレートから二つ折りに移行し始めた時期でした。機種はたくさんあるのにデザインはどれも似たものばかりで、どうしてもっといいデザインのいいケータイが出てこないんだろうとみんな心の中で思っていました。私もそのひとりでした。

ケータイは常にそばにある存在で、ファッションの一部として自己表現のアイテムとしての意味も持っていました。今と違い、当時は通信会社主導で携帯端末を企画開発しやすい時代でしたから、そこを活かし、aDpは機能競争から距離を置き、当時の若者たちが抱いていたデザインに対する潜在的な欲求に応えることに専心しました。結果、『au=デザインがいい、センスがいい』と言われるようになり、auのブランドイメージの向上に貢献できたと思います」

いまや通信会社は端末ではなく、テクノロジーとサービスを追求している。それと文化芸術の振興への貢献という姿勢をかけ合わせれば、なるほど、聖徳太子ともつながる。

ともあれ、スタートからおおよそ10年間、多くのデザインケータイを発売していくこととなった。ただその際、目指していたのは「単にデザインのいいケータイ」ではない。その本質を砂原は「体験をデザインすること」だったという。

「au Design project」は体験のデザイン

「体験をデザインする」とはどういうことか?

「良いデザインのケータイは、目にするたび、手にするたびに幸せな気持ちを呼び起こす。触り心地がよければ意味もなくずっと触っていたくなる。電話するとき、メールするときの気持ちにもデザインは影響を与える。ケータイのデザインで、伝える内容、コミュニケーションの質も変わる。デザインというのは単に『色』や『形』の話でなく『体験』の質の話です。aDpは開始当初から常に『体験』をデザインしてきました」

そうした特徴が色濃く出たものを紹介しよう。

W11K(2003年10月)デザイン:深澤直人

W11K(2003年10月)デザイン:深澤直人

デザインを担当した深澤直人氏は、「丸いかたちを多面にそぎ落としたかたち。包丁で皮を落としたじゃがいもを水洗いしているときのような“手のひらの心地よさ"をモチーフにデザインした」という。

MEDIA SKIN(2007年1月)デザイン:吉岡徳仁

MEDIA SKIN(2007年1月)デザイン:吉岡徳仁

持ったときに手の一部であるかのように感じられる「第二の皮膚」を目指した。吉岡徳仁氏がデザインしたのは「触感」。肌に馴染みがよく、実は表面のカラーによっても触感が違っていた。ブラックはソフトフィール塗料とシボ加工による「しっとり」とした触感、オレンジとホワイトはシリコン粒子を配合した塗料とシボ加工によって「さらっ」とした持ち心地が実現した。

INFOBAR 2(2007年9月)デザイン:深澤直人

INFOBAR 2(2007年9月)デザイン:深澤直人

深澤直人氏いわく「四角い飴が口の中で溶けて丸みを帯び始めたかのようなかたち」。あらゆるパーツを四角く作るほうが合理的な電子機器を、あえて角を排除し、身体が望む丸くてやさしいフォルムにデザインした。

「au Design project」はデザイン/アートの振興

2007年、INFOBARなどaDpの4モデルがニューヨーク近代美術館(MoMA)の永久収蔵品として選定された。携帯電話は、デザインだけでなくアートやその他の表現方法においても、多くの人々が関心を持つ題材として認知されたといっていいだろう。

aDpもプロダクトデザインからさらに歩を進め、現代アートの魅力を伝えるプロジェクトを始めた。

芸術家・草間彌生氏が手がけた「iida Art Editions YAYOI KUSAMA」(2009年4月)。上左「ドッツ・オブ・セッション 水玉で幸福いっぱい」、上右「私の犬リンリン」、下「宇宙へ行くときのハンドバッグ」

芸術家・草間彌生氏が手がけた「iida Art Editions YAYOI KUSAMA」(2009年4月)。上左「ドッツ・オブ・セッション 水玉で幸福いっぱい」、上右「私の犬リンリン」、下「宇宙へ行くときのハンドバッグ」

「2000年代は現代アートが世界的な盛り上がりを見せた時代でもありました。aDpから発展したiidaでは、現代アートと携帯電話を高次元で融合させ、現代アートの体験をより身近なものにすることにチャレンジしました。単なるアーティストとのコラボレーショングッズではなく、アート作品として評価できるレベルのもの。携帯電話を題材にして、現代アートを盛り上げるだけでなく、工業製品としての携帯電話であると同時に、アートとして魂が揺さぶられるような作品足り得るかを、実践してみたいと思ったんです」

2009年、プロダクトブランドとしての名を「iida(イーダ)」と改め、「iida Art Editions」と題した現代アート作家たちとのコラボレーションを展開。また、携帯電話を通して、光や音を駆使した新たな体験や表現を追求した。

PixCell via PRISMOID(コンセプトモデル・2010年7月)デザイン:名和晃平

PixCell via PRISMOID(コンセプトモデル・2010年7月)デザイン:名和晃平

Art Editions conceptとして彫刻家の名和晃平氏がデザインを手がけた。「携帯電話を取り巻く無数の情報が、媒体としてのPixCell(映像の細胞)に取り込まれ、携帯電話を次々と通り抜けていく様子を視覚化」というのが作品のコンセプト。

LIGHT POOL(2010年7月)デザイン:坪井浩尚 楽曲&イルミネーション:高木正勝

LIGHT POOL(2010年7月)デザイン:坪井浩尚 楽曲&イルミネーション:高木正勝

トラス構造という建築の工法からヒントを得た三角形の窓が印象的な造形。窓には22個のLEDが備えられており、着信時、開閉時には音楽家・映像作家の高木正勝氏による美しいイルミネーションと楽曲もデザインの一部だった。

X-RAY(2010年10月)デザイン:吉岡徳仁 UI:グルーヴィジョンズ

X-RAY(2010年10月)デザイン:吉岡徳仁 UI:グルーヴィジョンズ

デザインを手がけた吉岡徳仁氏のコンセプトは「表面のカタチ作りから離れ、内側からデザインすることで、まるでカタチが存在しないような携帯電話」。半透明のボディからは各種パーツが透けて見え、その配置までもデザイン。動くLED表示も現代アートを彷彿させた。

この「X-RAY」が提案したように、このころからaDpは「形」だけと少し距離を置き、積極的にUI(ユーザーインターフェイス)に力を入れ始める。

形のデザインにかかわらず、携帯電話とどう向き合い、どう扱うことでどんな体験ができるのか。ユーザーと端末との接点をどうつくりあげるか。この頃から、スマホの時代が始まりつつあったのだ。

「形」とUIの融合を目指したスマホの時代

2011年から2015年までaDpは4モデルのスマホを手がけた。いずれもINFOBARで、デザインは深澤直人氏、UIはインターフェイスデザイナーの中村勇吾氏によるものとなった。

「インターフェイスにこだわった」と砂原は振り返る。ケータイに比べて画面が大きく、本体の大部分を占めるスマホでは、その画面になにが映り、どう見せるかという点が重要。形とUIの融合なくして、デザインは成立しないのだ。

INFOBAR A01(2011年5月)

INFOBAR A01(2011年5月)

初代INFOBARを彷彿させるキーを3つ配したやさしいフォルム。カスタマイズできる独自の「iida UI」を搭載し、プロダクトデザインとUIデザインの一体化をめざした。

INFOBAR C01(2012年2月)

INFOBAR C01(2012年2月)

手にしっくりくるサイズ感と物理キー、携帯電話の良さを残しながらスマートフォン化を試みたAndroid版INFOBAR。

INFOBAR A02(2013年2月)

INFOBAR A02(2013年2月)

形のデザインとUIを高次元で同調させて、境のないひとつの塊として仕上げることを目指した。中村勇吾氏がデザインしたUIはSNSやクラウドに最適化され、このときにアップデート。スクロールするとゼリーのように動く感触と質感を実現した。

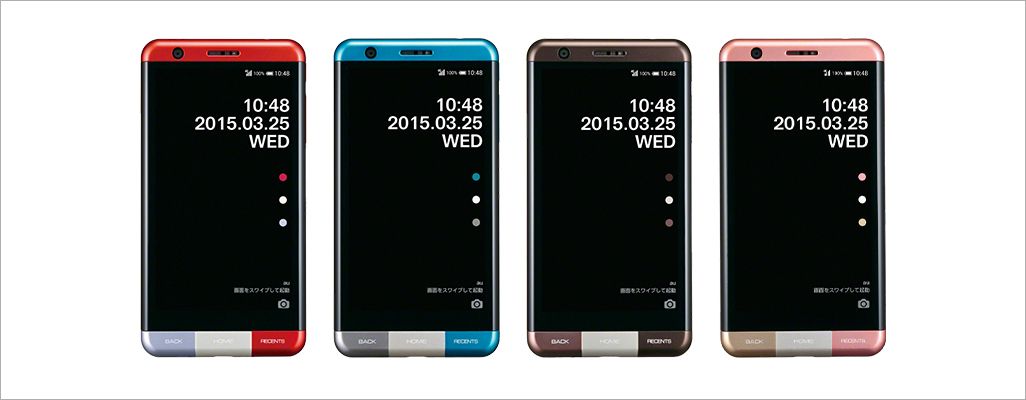

INFOBAR A03(2015年2月)

INFOBAR A03(2015年2月)

アルミを基調とするボディにINFOBARおなじみのキーボタンを配した。初代INFOBARで実現した「ケータイとファッション、ライフスタイルの融合」的な価値観を踏まえ、さまざまなブランドともコラボ。INFOBARの原点を意識したモデルとなった。

そして、2018年にINFOBAR誕生15周年を記念して「INFOBAR xv」を発売。

INFOBAR xv(2018年11月)デザイン:深澤直人

INFOBAR xv(2018年11月)デザイン:深澤直人

根強いINFOBARファンの声に応え、これまでのデザインをベースにした新しいINFOBARとしてフィーチャーフォンのかたちで発売された。

5G時代の「au Design project」

通信会社の領分は、いま携帯電話というプロダクトの開発を主導するのではなく、テクノロジーやサービスの開発や進化。それに基づき、かつてのデザインケータイのような取り組みは「ひとまず小休止」と砂原はいう。

KDDIサービス統括本部 5G・xRサービス戦略部・砂原哲

KDDIサービス統括本部 5G・xRサービス戦略部・砂原哲

「aDpの「ARTS & CULTURE PROGRAM」は、5GやxR技術により文化芸術の体験をアップデートすることを目指しています。文化芸術とひと言で言っても、そこにはさまざまなジャンルが含まれています。

まずは、東京国立博物館との共同研究プロジェクト『5Gで文化財 国宝・聖徳太子絵伝』のような “文化財”、コロナの影響で延期になっていますがMEDIA AMBITION TOKYOで発表する予定だったバーチャルヒューマンMEME(メメ)とコラボした『AR Tour with Virtual Human “iru?”』のような“メディアアート”の2ジャンルからスタートします。

このように文化芸術領域において、KDDIやauの最先端テクノロジーを組み合わせることで、人々の心を動かすような新しい体験価値をつくり出していく活動がこれからのaDpの主軸です。

メディアアート『AR Tour with Virtual Human “iru?”』のMEME

メディアアート『AR Tour with Virtual Human “iru?”』のMEME

この先のビジョンとしては、KDDIの持つテクノロジーやインフラを最大限に活用して、文化芸術活動に関心を持つ他の企業や大学などとも協働し、ジャンルも現代アートあるいは歌舞伎や舞台芸術など拡張しながら、日本の文化芸術をみんなで盛り上げていけるような文化芸術プラットフォームに成長させていけたらと妄想しています」

5G時代を迎えたが、そのスペック自体をアピールすることには意味がない、と砂原はいう。「高速・大容量」でどんな面白いコンテンツをダウンロードするのか。「多接続」で、どんな新しい体験価値が得られるのか。2020年以降の「au Design project」が目指すのは、テクノロジーがどんな感動を呼び起こし、人々の気持ちが変わるか。そんな世界なのである。

文:TIME & SPACE編集部

※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。