2013/12/27

Wireless World 電波がつなぐ世界

PART 1. より遠くへ、より安定した通信へ

無線通信の発展は、電波の特性を理解し、新たな周波数を開発することの繰り返しだった。その歴史をひもといてみよう。

理論から発見された電磁波

マルコーニと初期の無線機(©CPL Archives/Everett Collection/amanaimages)

マルコーニと初期の無線機(©CPL Archives/Everett Collection/amanaimages)

2013年のノーベル物理学賞は、フランソワ・アングレールとピーター・ヒッグスの2人に贈られた。授賞理由は、ヒッグス粒子の存在の予想である。欧州合同原子核研究機関(CERN)が、実験によってヒッグス粒子の発見を発表したのが2013年3月。それから1年以内のスピード授賞であるが、2人が、その存在をそれぞれに予想したのは、49年も前の1964年のこと。東京でオリンピックが開催された年だ。

このように、理論から未発見の現象を予測し、実験や観察で確認していくのが現代の科学の進歩の原動力となっているが、その代表例の一つが電波だ。

予測したのは、スコットランドの物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェル。ガウス、アンペール、ファラデーが発見していた電気と磁気の性質を数学的にまとめ、1864年に、電気と磁気が影響し合って伝搬する波=電磁波の存在を予測したのである。その存在が実験によって証明されたのは、1888年のこと。ドイツの物理学者ハインリヒ・ヘルツが2つのコイルの間で電磁波を発信・受信することに成功したと発表した。

それから7年後の1895年には、ヘルツの実験を知ったイタリアの技師グリエルモ・マルコーニが、自作の装置で約2.4km離れた場所にモールス信号を送信することに成功。無線電信の発明である。マルコーニは1897年には英仏間で無線電信事業を開始している。既に有線による電信網が世界を結んでいたが、無線電信はその名のとおりワイヤレスで、無線送受信設備を用意するだけで利用できるという利点があった。

中波から長波、そして短波へ

その後、今日に至るまで、無線通信は目覚ましい発展を遂げてきたが、その歴史は、電波の性質に大きく左右されてきた。

電波と光はどちらも電磁波であり、波長が違うだけなのに、全く異なった性質を示す。同様に、同じ電波でも波長によってその特性が異なっている。基本的には、波長が長い(周波数が低い)ほど遠距離まで届きやすい上、障害物の後ろに〝回り込み〟やすく、無線通信に利用する技術的なハードルも低い。一方、波長が短い(周波数が高い)ほど直進性が高く、無線機で扱える帯域幅が広くなるので伝送できる情報量が多い。

無線通信の黎明期に使用されていた火花放電による無線機は、長波~中波の広い範囲の電波を発生させた。そのなかから、利用したい波長の電波を取り出して通信に利用していた。

無線通信が大きく発展し出したのは、20世紀に入って、真空管と、それを利用した無線機が発明され、特定の周波数を増幅して送受信できるようになってからである。国際通信のような長距離通信には長波が、沿岸と船舶の間のような短距離通信には短波が使われるようになった。ところが1920年代になると、アマチュア無線家たちによって、小出力の短波でも英米間の通信が可能なことが明らかになると、長距離の無線通信にも短波が多く利用されるようになった。短波が数千kmも届いたのは、電波の反射という性質のせいだった。大気の上層部には電波を反射する層(電離層)がある。短波は、その電離層と大地の間で何度か反射を繰り返すことによって、長距離を伝わっていたのである。

携帯電話が受信する電波

真空管を使った無線機で送信できるのは、超短波(VHF)までが限度だった。現在では携帯電話やテレビの地上デジタル放送などに利用されている極超短波(UHF)の利用が進んだのは、トランジスタの発明以降である。

先述のように、周波数の高い電波は直進性が強いのだが、携帯電話の場合は、無線通信を行う相手である携帯電話基地局が見えていなくても、通信が行える。これは、電波の反射や回折という性質によるものだ。回折とは、電波の通り道が完全にふさがれていても、遮蔽物を〝回り込んで〟届く現象のこと。電波が遮蔽物の端に達すると、そこから新たに電波が広がるためだ。どの程度、回折するかは、波長に依存し、波長が長い=周波数が低いほど、遮蔽物の後ろに回り込むことになる。

携帯電話での通信は、直接届く電波よりも、大地や建物等で反射して届く電波や、建物等で回折してきた電波によるものが中心だ。800MHz帯が〝プラチナバンド〟と呼ばれるのは、他の周波数帯よりも周波数が低い分、遠くまで届くのに加え、より回り込んでくれるからだ。

とはいえ、より届きやすいということは、反射や回折などで思わぬ経路から望まぬ電波が届いてしまい、干渉を起こしやすいということでもある。都市の繁華街など利用者の多い場所に密集して設置する小型基地局には、高い周波数帯が望ましいが、隣のエリアに電波が届きにくいことが逆にメリットになるからである。

最終的には、エリア設計の最適化とともに、環境の変化への対応が、携帯電話のつながりやすさや快適さを決めるカギとなるのだ。

より高い周波数へ

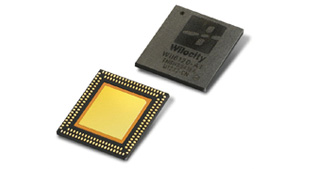

60GHz帯Wi-Fi(IEEE802.11ad)に対応したチップ(写真上)とアンテナ(写真下)は既に発売されている(Wilocity)

60GHz帯Wi-Fi(IEEE802.11ad)に対応したチップ(写真上)とアンテナ(写真下)は既に発売されている(Wilocity)

より高い周波数への挑戦は、今も続いている。開拓が進みつつあるのが、UHF帯よりも周波数が高いミリ波(EHF)である。送受信機やアンテナの性能改善や低価格化がその理由だ。また、高い周波数帯はまだ利用が進んでいないため、広い帯域を利用できるのも大きな利点だ。自動車搭載のレーダーに広く利用されるようになっているほか、10m程度までの距離の無線通信への適用も見えてきた。その一例である60GHz帯を使うWi-Fiは、最大7Gbpsの通信速度を実現でき、家庭内でハイビジョン映像を圧縮せずに伝送したり、あるいはキオスク型端末からの大容量コンテンツ(映画等)販売を可能にすると期待されている。

さらに周波数の高いサブミリ波(テラヘルツ波)の開拓も始まっている。波長が光に近いテラヘルツ波は、金属では反射するものの、紙や線維、プラスチック等を透過するため、X線に代わるセキュリティ検査や医療診断、食品や半導体等の検査用途への利用が期待されている。

PART 2. 電波で探る、見る、伝える

センシングから次世代通信方式まで、離れていても伝わるという電波の特性を生かした利用法の広がりを紹介しよう。

電波のもう一つの利用方法

自動車への搭載例が増えてきたミリ波レーダー。左は2003年発売のもので右が最新機種(富士通テン)

自動車への搭載例が増えてきたミリ波レーダー。左は2003年発売のもので右が最新機種(富士通テン)

通信と並んで、電波の利用方法として長い歴史を持つのがレーダーである。電波を発射して、対象物に反射して返ってくるまでの時間から距離を測るのがレーダーの基本原理だ。現代では船舶や航空機の安全確保に幅広く利用されているほか、観測する対象も大きく広がってきた。

レーダーを搭載することが増えているのが自動車だ。ミリ波を利用しており、最大100m程度までの範囲の障害物や、自動車、自転車、歩行者などを探知できる。カメラとは違って、夜間や悪天候時にも利用できるのが特徴だ。主な用途は、前方の障害物を検知して自動でブレーキをかける衝突防止システムや、前を走る車との距離や相対速度を計測して車間距離が一定になるようにアクセルをコントロールするクルーズコントロールだ。夜間等に歩行者や自転車を検知して、運転手に警告するような用途にも利用され始めている。

気象観測へのレーダーの利用もおなじみだろう。マイクロ波を使ったレーダーでは半径1mm程度の雨滴や雪を、ミリ波レーダーではそれよりも小さな雲や霧の粒子を観測する。日本では気象庁が全国20カ所に気象レーダーを設置しており、さらに、上空のさまざまな方向に電波を発射することで、風の立体的な流れを捉えるウィンドプロファイラも全国33カ所に設置している。

京都大学生存圏研究所の大型大気観測レーダー「MUレーダー」(写真提供・京都大学生存圏研究所 http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/mu/)

京都大学生存圏研究所の大型大気観測レーダー「MUレーダー」(写真提供・京都大学生存圏研究所 http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/mu/)

滋賀県信楽町には、京都大学生存圏研究所が、中層大気と超高層大気を観測するための大型大気観測レーダー「MUレーダー」を設置している。直径約100mの敷地内に475本のアンテナを設置してあり、電波の方向を素早く変えて上空を走査し、風の立体構造を観測できる。1994年には、真上を通過した台風26号を輪切りにする観測に成功している。同研究所はインドネシア航空宇宙庁と協力して、インドネシアの西スマトラ州に大型の大気観測用レーダー「赤道大気レーダー(EAR)」も設置しており、地球の大気循環のエンジンともいえる赤道インドネシアの大気の動きを観測している。

人工衛星や航空機からの観測(リモートセンシング)にもレーダーが利用されている。カメラ(可視光)は夜間には監視できず、赤外線は雲にさえぎられるが、電波(マイクロ波やミリ波)は24時間天候を問わず観測できる。さらに、地中の探査にもレーダーは利用されるようになっており、地下水や土壌中の水分や、埋設物の検査、遺跡調査なども行われている。

電波で人を見守る

今後、電波の利用が大きく広がりそうなのが、健康支援や高齢者の見守り用途だ。体脂肪計や運動量を計測できる活動量計等の健康機器とスマートフォン等の情報通信機器との通信にBluetoothなどのWPAN(Wireless Personal Area Network)が利用されているほか、最大2m程度の距離を結んで、心電計、体温計、血圧計などの医療機器をワイヤレス化するmBAN(medical Body Area Network)も規格化されるなど、無線通信の利用も進みつつあるが、無線を利用したセンシング技術も次々と開発されている。

沖電気工業が開発した超高感度人感センサー技術。人の微細な動きまで区別できる(沖電気工業)

沖電気工業が開発した超高感度人感センサー技術。人の微細な動きまで区別できる(沖電気工業)

高齢者などの見守り用途には、カメラや人感センサー(赤外線センサー)で人の動きを検知する方法が一般的だが、電波の状態の変化から人の動きを検知する方法の開発が進められている。カメラや赤外線とは異なり、見えないところはもちろん、木造住宅なら複数の部屋を見守ることができる。また、映像ではないことからプライバシーを侵害しにくく、人目につく場所にセンサーを設置する必要がないというメリットもある。

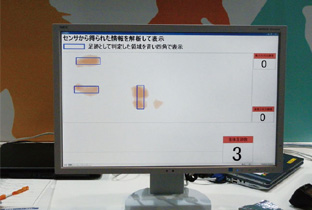

沖電気工業は、電波センサーが検知した情報の中から、人の動きを呼吸レベルまで高精度に抽出する統計モデルを開発している。これにより、赤外線センサーでは困難だった安静状態の人の検知ができるようになり、安静状態と活動状態をリアルタイムに区別して検知できるようになった。将来は、呼吸や心拍のセンシングへの利用も視野に入れている。

NECは、床に設置したシート表面から発する弱い電波の変動を通じて、その上にいる人や物の形や動きを把握するシステムを開発している。人が立っているのか、倒れているのかも判別できるため、病院や高齢者施設等での見守りに利用できる。位置だけでなく、足跡の形から、人の動きを捉える研究も進めている。

NECが開発したプレゼンスセンシングシステム。床のシート上にあるものを検知し(右)、モニター上に表示する(左)。長方形は人の足跡を検知した部分

NECが開発したプレゼンスセンシングシステム。床のシート上にあるものを検知し(右)、モニター上に表示する(左)。長方形は人の足跡を検知した部分

また、アイシン精機は、対象物の動きによって、反射してきた電波の周波数が変わるドップラー効果を利用したレーダーによって、人の胸の動きから心拍を計測する技術を開発。自動車のハンドルに取り付け、心拍の揺らぎから運転中のストレスを分析する可能性を研究している。

このように、電波を利用すれば、〝身に着ける〟必要すらない生体センシングが可能になる。

導入近いLTE-Advanced

通信の世界では、携帯電話の次世代通信規格であるLTE-Advancedが数年以内に各国で導入されようとしている。現在普及が進むLTEの進化版ともいえるもので、以下のような新技術の導入によって、LTEの5倍程度、最大で下り1Gbpsの速度を実現する。

①キャリア・アグリゲーション

複数の周波数帯を束ねて利用することで、利用できる周波数の幅(帯域)を広げる技術。帯域とは電波を送る道幅のようなもので、これが広くなれば、より高速なデータ転送が可能になる。例えば、800MHz帯から20MHz、

2.1GHz帯から20MHzで合計40MHzといった利用が可能になる。LTEで利用できる帯域は連続した20MHzが最大なのに対し、LTE-Advancedでは複数の帯域を合計して最大100MHzまでの利用が規定されている。

②MIMOの高度化

MIMO(Mulitiple Input Multiple Output)とは、送信側・受信側それぞれ複数のアンテナを用いて同時にデータを送ることで、より多くのデータを伝送する技術だ。LTEには下り(基地局→端末)方向で基地局2本・端末2本(2×2と記載する)と4×4のMIMOが規定されているが、LTE-Advancedでは、下りは8×8まで、上りも2×2および4×4のMIMOが規定されている。基地局側のアンテナ数を増やすことで、複数の端末に対して同時にMIMO通信を行うマルチユーザーMIMOも利用可能になる。

③CoMP(Coordinated Multipoint transmission/reception:多地点協調送受信)

複数の基地局が協調して電波を送信し、干渉を低減する技術。干渉がある場所で、複数の基地局で送信タイミングを調整したり、同時に同じデータを送ることで干渉を減らしたり、あるいは複数の基地局から別々のデータを送ってマルチサイトMIMOを実現する。

④ヘテロジニアスネットワーク

通常の基地局エリア(マクロセル)内に小規模な基地局エリア(マイクロセル、ピコセル)を配置して、柔軟な容量対策により速度が低下する場所を減らす。

未来の無線通信に向けた研究開発

KDDI研究所では、LTE-Advancedや、さらにその先に向けた技術の研究開発を行っている。

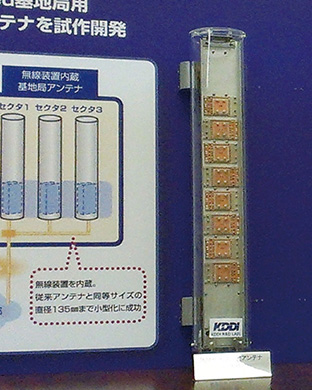

KDDI研究所が開発した無線装置内蔵小型アンテナ。従来のアンテナ筐体のサイズで、アンテナと無線機を一体化した

KDDI研究所が開発した無線装置内蔵小型アンテナ。従来のアンテナ筐体のサイズで、アンテナと無線機を一体化した

KDDI研究所が開発したAdvanced MIMO技術。端末間の干渉を抑えるために利用する各端末の下り伝搬情報を独自の方式で圧縮して送信することにより、より効果的に干渉を抑制する

KDDI研究所が開発したAdvanced MIMO技術。端末間の干渉を抑えるために利用する各端末の下り伝搬情報を独自の方式で圧縮して送信することにより、より効果的に干渉を抑制する

まず「LTE-Advanced基地局用無線装置内蔵小型アンテナ」。現在は、アンテナとは別に設置されている無線装置を、アンテナ筐体に内蔵し、一体化させることに成功したものである。消費電力も半分程度に抑えられている。MIMOの高度化には、基地局のアンテナ数を現在よりも増やすことが必要になるため、このアンテナが威力を発揮することが期待できる。

MIMOでは、LTE-Advancedの次の規格への採用を目指して、「Advanced MIMO」という技術の開発に成功している。マルチユーザーMIMOでは、基地局から各ユーザーへ狙いを定めて電波を送るため、各ユーザーから基地局にフィードバック情報を送っているが、これをより正確に、しかも情報量を大きく増やさずに送る技術である。これによって、ユーザー間の干渉を抑えて、より快適な通信を行えるようになる。

その他にLTE-Advancedで注目される技術としては、「スモール・セル・エンハンスメント」がある。今後、3.4~3.6GHz帯が移動通信向けに割り当てられる見込みだが、このような高い周波数では、これまでのような広いエリア(マクロセル)を構築するのは困難になる。そこで、トラヒックの高いスポットなどを狙った限定的なエリア(小セル=スモールセル)を構築し、その中ではこれまで以上の高速サービスを提供し、マクロセルとともに、超高速サービスを提供する技術である。一方で、小セルが増えると、接続する基地局を切り替える頻度が高くなるので、利用者の体感品質の低下や、管理信号の増大などのデメリットも増える。それらの課題の解決を図ることも、「スモール・セル・エンハンスメント」技術に含まれる。

基地局間の連携では、KDDIは、基地局やネットワークの設定を自動的に調整して最適化する技術「SON(Self Organizing Network)」を既に導入している。新しい建物が出来たり、人の流れが変わって携帯電話の利用者が増えたりすると、エリアの状況は変化し、さまざまな自然現象によっても電波の飛び方は変わる。

SONの導入により、従来は職人技に頼っていた送信出力の調整やエリア間のハンドオーバーのタイミング調整などを自動的に行うことができるようになった。また、災害時に基地局が停止しても、周囲の基地局を連携させてエリアをカバーしやすくなる効果も期待されている。

携帯電話のような高速化とは逆に、低速・低消費電力な通信方式の開発も進んでいる。電子機器同士がデータをやりとりするのに適したM2M(Machine to Machine)通信、あるいはIoT(Internet of Things、モノのインターネット)と呼ばれる分野に利用するためだ。このようなアイデア自体は新しいものではないが、各種電気機器の消費電力監視・制御やセキュリティ分野等での利用が急増しているのに加え、センサー等によって収集した大量のデータを処理・分析する技術が向上したこともあって、IoTは本格的な普及期を迎えようとしている。

離れている人やモノをつないでくれる電波の果たす役割は、これからもますます大きくなっていきそうだ。

※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

presented by KDDI