2013/07/17

サービス付き高齢者向け住宅における、KDDIのICT(情報通信技術)活用実証実験

65歳以上人口の割合は過去最高の24.1%(2012年度内閣府調べ)と、日本はいまだかつてない高齢社会を迎えており、地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供が望まれている。KDDIは、情報通信技術により、在宅医療・介護従事者の負担を軽減し、高齢者がより適切な介護・医療を受けることができるシステムの構築を目指している。

その一つとして、2013年4月より実施されているのが、KDDIと「笑顔のおうちクリニック」の合同プロジェクト「サービス付き高齢者向け住宅におけるICT活用実証実験」である。このトライアルは、医療および介護事業者向けサービスの商用化検討に向けたものだ。実施施設は千葉県松戸市にある高齢者専用賃貸住宅「秋桜ヴィレッジ」(株式会社マザーライク運営)で、24時間スタッフが常駐し、食事を含む生活・医療・介護サポートなどのサービスを受けられる。「笑顔のおうちクリニック」と医療連携を行っており、今回の実験の主旨に賛同し、協力したものだ。

サービス付き高齢者専用賃貸住宅で行われているICT活用実証実験とは?

今回の実証実験では、2つのシステムを導入している。

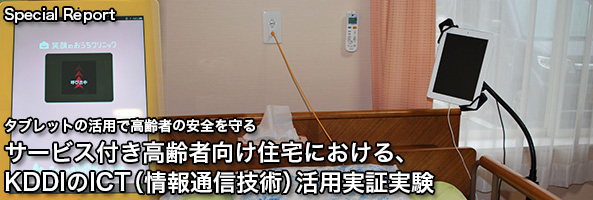

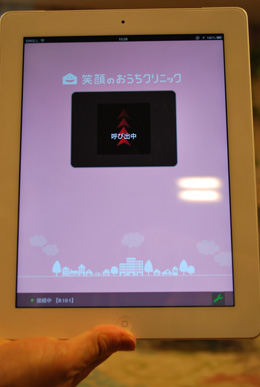

1つ目は、KDDIが提供するタブレットを活用した医療用高機能テレビ電話システム「笑顔のおうちLIVE」。「笑顔のおうちクリニック」が医療向けに開発したものをベースとしている。入居者のベッド近くに設置されたタブレットの画面を手でタッチするだけで、ナースコールが発信できる。押すだけでフィードバックのない通常のナースコールと異なり、タブレット画面で、施設のスタッフとお互いの顔を見ながら話すことができ、必要があれば担当医師にテレビ電話をつなぐこともできる。スタッフ側から発信する際は、入居者の操作なしでテレビ電話をつなぐことが可能なほか、タブレットのカメラで患部の写真を撮影したり、医師が送られた写真にマークを付けながら説明をすることもできる。そのため、介護スタッフや医師が入居者の表情や状況を確認しながら、遠隔で即座に応答や診療を行える。

2つ目は、介護記録の電子共有化システム「笑顔のおうちCHAT」。従来、すべて紙で管理されていた介護日誌や申し送りなどの情報を、情報共有ツールに入力したり、画像をアップすることで、他のスタッフや担当医師と確実に共有できる情報共有システムだ。

システムが稼働し始めて約2カ月。現場での反応と効果

これらのシステムを導入した結果、どのような効果を得ることができたのだろうか。実証実験実施施設である「秋桜ヴィレッジ」を運営するマザーライクの三田達也代表取締役と長谷川順一施設長に話を伺った。

実証実験実施施設である「秋桜ヴィレッジ」を運営するマザーライクの三田達也代表取締役

「秋桜ヴィレッジ」施設長の長谷川順一氏

「現在、一般的に介護の現場では、要介護の方が増えると同時に施設も増えてきています。しかし、スタッフの数はそれに追いついていません。そのため一人が担当する入居者の数も増え、管理する情報も多くなります。そこで、ICTを導入してその情報を早く、間違いなく共有できれば、入居者の方に有益であり、われわれスタッフも心強い。一人の入居者の方に対して、一日で延べ10人程度のスタッフがかかわっていますが、そのスタッフ間での情報共有手段は、従来は紙による記録と、事務所内の付箋でのやり取りでした。今回、それらを電子化した利点は、まず、個人の記録を、スタッフ全員が同時に把握することができること。また、過去の記録をさかのぼって確認するのが容易になったことです。おかげで紙の束から記録を探し出す作業から開放され、無駄な時間を費やさなくて済みます」(三田氏)

電子化がもたらすスピードと正確さについては予想通りかもしれないが、実際にシステムを利用するにあたって、操作方法などで戸惑うことはなかったのだろうか?

「スタッフの年齢層も20代〜50代と幅広いことや、各自のITスキルに差があることはわかっていました。入居者よりスタッフが先に使い方を把握していないといけませんので、まずはテレビ電話の簡単な操作から始めて、次にスタッフ同士での情報共有へと、タブレットの操作に慣れることから始めています。また、記録に関しては、今までどおり紙に書いたものをカメラで撮ってアップするという方法から始めましたので、それほど抵抗なく覚えられたようです。記録者の名前や時間などがしっかり残ることから、責任に対する意識も向上しました」(長谷川氏)

ベッドの脇にナースコール代わりに備え付けているiPad

それでは、入居者の反応はどうだろう?

「テレビ電話は入居者さまご自身が利用するので、ご希望に合わせてできるだけ調整することにも気をつけています。例えば、タブレットの画面がまぶしいので使わないときは暗いままにしてほしいとか、設置する位置を調整したいなど。ナースコールは、画面のどこを押しても発信するようにしてあり、難しい操作は必要ないせいか、操作に関してはあまり問題は起きていません。また、今、入居されていらっしゃる方は比較的元気な方が多いので、用事があればスタッフのところへ歩いていらっしゃることの方が多いのですが、医療面での心配事などは、医師の先生のお顔を見ながら相談できるので安心されるようです」(長谷川氏)

ナースコール代わりに導入されているアプリ。画面にふれると担当ヘルパーが持つiPadにテレビ電話が発信されます。

テレビ電話は管理者側から遠隔操作が可能。入居者側はほとんど操作しなくてもよい仕組みになっている。医師は施設外でもテレビ電話を利用できる。

「笑顔のおうちCHAT」「笑顔のおうちLIVE」開発の動機

「笑顔のおうちCHAT」「笑顔のおうちLIVE」を開発した「笑顔のおうちクリニック」の杉浦立尚院長は、名古屋市に拠点を持ち、24時間対応の在宅診療を行っている。名古屋のクリニックでは既にこれらのシステムを導入・活用している。今回の実験では施設と医療連携を行うにあたり、施設スタッフに対してICTの意義の説明や使い方の指導を行い、タブレットを介してスタッフや入居者からの相談にも応じている。

「在宅診療を始めてみると、それまで勤務してきた大きな病院と比べると、医者も介護者も人手が足りませんでした。しかも患者さまにかかわる何人ものヘルパーと看護師、医師、薬剤師の連携がなかなか難しいんです。それぞれが紙に書いて記録するという方法をとっていましたが、その方法しかないと信じていたので、それで満足してしまっていました。その一番の問題は、患者さまの状態が、対応をした人にしかわからないことです。そもそも、正しい診療がなされているのかも確かめられません。まずはその部分を改善しなくてはという思いから、すべての記録を電子化して共有するために『笑顔のおうちCHAT』を作りました。情報を一カ所に集めることが『患者安全』につながります。それは私が大学病院の時から目指していたことです」

「笑顔のおうちクリニック」の杉浦立尚院長

杉浦院長は、開発の動機をこう説明する。

「一人の患者さまに対して多くの人がかかわるのが医療の世界。医療事故の8割はコミュニケーションエラーによるものです。在宅医療では、電話かFAXが連絡手段となりますが、電話はマンツーマンのツールなので、言った・言わないといったトラブルや、人から人への伝言エラーが発生します。そこで、関係者全員が情報をタイムリーにシェアできるシステムを導入することで、エラーの確率を減らすことができます。実際、導入してみると、訪問介護担当者や薬局などからもとても好評でした。高齢者向け住宅も事情はまったく同じだと思いましたので、この実証実験によって、介護現場での有益性と、在宅医療との相違点などを確かめることができると思いました」

実証実験によって見えてきたICT活用のさらなる展開

「秋桜ヴィレッジ」では、まずはテレビ電話「笑顔のおうちLIVE」を利用し、スタッフが徐々にタブレットに慣れていくところから始めた。いきなり業務の方法を変えて、既存の業務に影響を及ぼしては本末転倒だからだ。

「使えるところから、できる範囲で、全員が使うというのが大切です。そこがファーストステップ。そこから先はテクノロジーの問題で、どうにでも開発できます。『笑顔のおうちCHAT』は、"メディカルのFacebook"のようなものです。電子カルテなどの医療記録から介護、投薬の記録を載せられますが、それだけでなく、何かしら心に残る言葉とか、書いた人の気持ちが伝わるようなコミュニケーションの力が加わることで、さらにみんなが進んで利用してくれるようになりました」(杉浦氏)

それでは名古屋で推進してきた在宅医療と、今回の施設ではどのような違いがあるのだろう?

「名古屋での在宅医療では、CHATシステムを使っていただく患者さまは、医療依存度の高い方から選ばせていただいています。がん末期の方も多くいらっしゃり、緊急訪問での診療内容を直ちに共有するためです。一方、こちらの住宅はお元気な方のほうが多い上に、スタッフのところに行けばすぐに対応してもらえるので、テレビ電話の利用は今のところ需要が少ないようでした。今回の実験で、医療依存度の低い方は、介護や薬局などの医療外との連携を重視されているということがわかりました。

今後、独居高齢者が増えるにあたり、転倒や転落など緊急時の画像判断や、自分に対する処置が適正であるかを確かめたいという患者さまの気持ちに応えるためにも、将来は、医療依存度の低い人でもICTを使えるようになるべきだと思いました。在宅介護・医療の場合、医療、介護、薬局等、いくつもの関係者がかかわるため、そのすべてに普及させるには財源などさまざまな問題が出てくるでしょうし、ツールの統一も難しいでしょう。介護施設の場合は、管理者がいて統一できる分、導入しやすいと思います」(杉浦氏)

実証実験の成果を踏まえて、今後、介護の分野では、ICTによってどのようなサービスの展開が考えられるだろうか?

「当施設の入居者さまは比較的お元気な方が多く、ご家族との交流も多い方だと思います。そこで、このシステムをご家族にも開放することで、介護・医療情報をご家族が把握できるだけでなく、コミュニケーションを深めるツールとしても利用できたらと思います。特に遠方にお住まいのご家族には、いつも顔を見てお話しできるツールがあれば嬉しいのではないかと。60〜70歳位の人の中にはすでにインターネットを使いこなしていらっしゃる方も多いですし、今後はだんだんとタブレットの使用にも抵抗がなくなってくるのではないでしょうか」(三田氏)

「医療・介護の現場になぜICTを導入するのかといえば、答えは一つ、『患者さまの安全』のためです。医療機関や介護従事者の疲弊を無くすとともに、それぞれの垣根を取ることで連携が上手くいきます。誰かが無理をしても、決して患者さまのためにはならないんです。みんなが良ければ、それがすなわち『患者さまの安全』につながるのです」(杉浦氏)

今回、杉浦院長の協力の下に、KDDIはこの実証実験を行っているが、今後、介護分野におけるICT活用の可能性についてさらに検証を継続し、2014年以降の実用化を目指して開発を進めていく予定だ。

取材・文:加藤良子

関連リンク

※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

presented by KDDI