2014/04/04

レゴと3Dプリンターのハイブリッド型プロトタイプ開発システム

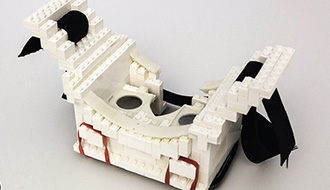

faBrickationは3DCGの設計図をレゴブロックと3Dプリンター出力のパーツで作れるモデルに置き換え、より速くプロトタイプを製作できる、新しい形の開発用システムだ(Hasso-Plattner-Institut)

faBrickationは3DCGの設計図をレゴブロックと3Dプリンター出力のパーツで作れるモデルに置き換え、より速くプロトタイプを製作できる、新しい形の開発用システムだ(Hasso-Plattner-Institut)

3DCG技術の発達や3Dプリンターの登場で、ハードウエアのプロトタイプを開発する環境は大きく変わろうとしている。特に3Dプリンターに関しては、扱える材料の幅が広がり、金属やセラミック、さらにカーボンファイバーまで出力できる高性能のマシンが登場。製品にそのまま使えるほど精密な部品や、そうした部品を作る金型まで出力できるようになっている。こうした、部品や金型を短期間で製作し、製品開発や改良のスピードを上げる手法は「ラピッドプロトタイピング」と呼ばれている。大手メーカーだけではなく、KicstarterやIndigogoなどのクラウドファンディングでよく見かける、新しいガジェットを開発するスタートアップでもよく取り入れられているが、ポイントは、より速く安くプロトタイプを作ることにある。

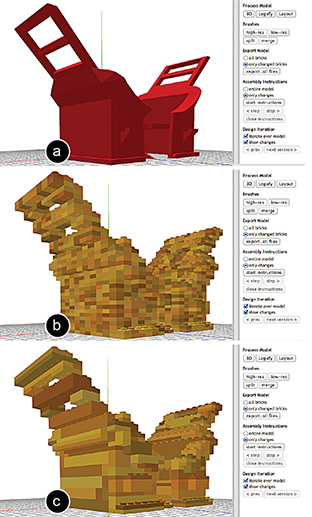

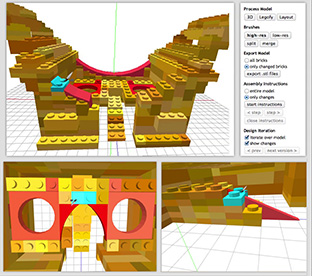

そこで、人間とコンピュータの相互作用についての研究プロジェクトを進めているドイツのHasso-Plattner-Institutが提案しているのが、「faBrickation」という新しいプロトタイプ開発システムである。時間と費用がかかる3Dプリンター出力の部品をレゴブロックに置き換えるというハイブリッドな手法を用いて、より高速なプロトタイプシステムを実現しようというのだ。3DCADをベースにしたようなシステムで、まず最初にざっくりとしたプロトタイプの形を3DCGで描くと、それがレゴブロックで組み立てたモデルに自動で置き換えられる。次にレゴブロックにはない形にデザインしたい部分を指定し、パーツをデザインすれば、それがそのまま3Dプリンターで出力できる。

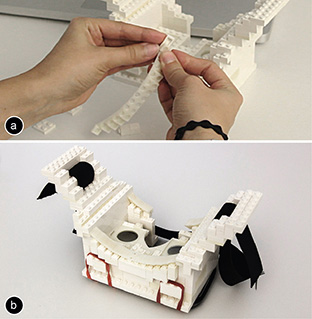

システムでは、レゴブロックの組み方まで順番に説明してくれるので、その間に残りのパーツを出力すれば、さらに効率的に時間が使えるというわけだ。平均すると3Dプリンターのみでパーツを製作するよりも2.44倍の速さで開発ができ、ゴーグルとスマートフォンを組み合わせたヘッドマウントディスプレイのプロトタイプを例にした紹介ビデオでは、3Dプリンター出力が14時間30分かかるのに対し、faBrickationではレンズの部分だけを出力すればいいので、67分で完成すると説明している。

ラピッドプロトタイピングで重要なのは、1度の開発だけで終わらず、最初のプロトタイプを基に部分的な修正を繰り返し行う点にある。faBrickationではそうした使い方ができるよう、レゴブロックを使っている部分を、より詳細に設計できる3Dプリンターで出力するパーツに置き換えていけるのも大きな特徴だ。ビデオでは製品開発以外にも、自宅で使える小物やおもちゃにも使えることが紹介されている。むしろ、レゴブロックでデザインした自分だけのガジェットが欲しいという人たちこそ、faBrickationが欲しくなるかもしれない。

著者:野々下 裕子(ののした・ゆうこ)

フリーランスライター。大阪のマーケティング会社勤務を経て独立。主にデジタル業界を中心に国内外イベント取材やインタビュー記事の執筆を行うほか、本の企画編集や執筆、マーケティング業務なども手掛ける。掲載媒体に「月刊journalism」、「DIME」、「App DIME」「ライフハッカー」ほか。著書に『ロンドンオリンピックでソーシャルメディアはどう使われたのか』などがある。