2015/10/09

【密着】自作アプリで挑む、ろう学校陸上部の新しい『スタートの合図』

4年に1度、夏と冬に開催される聴覚障がい者の総合スポーツ競技大会、デフリンピック(Deaflympics)をご存知だろうか。初の開催は1924年のパリ大会と歴史は長く、現在では70カ国以上の選手が参加しており、冬季大会は今年、ロシアのハンティ・マンシースクで開催された。次回の夏季大会は2017年にトルコのアンカラで開催される。

年々、厳しくなっているろう学校の競技環境

長い歴史を有するデフリンピックだが、2005年の内閣府の調査では国民全体の認知度が2%にすぎないという。

「陸上だけに限らず、スポーツに音は非常に重要なんです」と竹見教諭

「陸上だけに限らず、スポーツに音は非常に重要なんです」と竹見教諭

12年間にわたって、聴覚障がい者の陸上競技指導にあたってきた東京都立中央ろう学校の陸上競技部顧問の竹見昌久教諭は、聴覚障がい者の陸上競技環境について、次のように語る。

「聴覚障がい者はこれまで、健常者と同じ大会に出ることが多く、私が指導してきた生徒でも100mを約11秒で走る選手もいますし、ろう学校全体でもインターハイに出場するレベルの生徒も輩出しています。ただ、ろう学校全体の競技レベル自体が年々低下していて、健常者のなかでやっていくのが少しずつ厳しくなってきていると思います」

また、幼稚園や小学校といった集団のなかでスポーツを経験している生徒が少なくなってきていると言う。「聴覚障がいの子どもたちが、中学、高校と進学してスポーツを本格的に始めても、健常者の子どもたちにはなかなか追いつけない。ろう学校自体の体育レベルが下がっている現実があります」(竹見教諭)

こういった問題を解消するには、なるべく幼いころからスポーツに慣れ親しむ環境をつくっていくことが重要だが、スポーツを始める上でも聴覚障がいがハンディになる。

たとえば、陸上競技における「スタート」だ。通常、スタートの合図にはピストルが用いられるが、音が聞こえないためにその煙を見ようと顔を上げなければならない。その分タイムを出す上では不利になってしまう。

そこで、光によって合図するスタートランプが、2009年の台北デフリンピックで採用されたが、この機器は高価で準備に時間がかかるため使用頻度は大変低い。そして、日本で開発したスタートランプは1台のみ。レンタルにも費用がかかるため、気軽には使うことができない。そのため、「普段、練習で使っていないので慣れていなかったり、試合本番で使用するのに不安があるという理由で使わない生徒も5割程度います」(竹見教諭)と言う。

ろう学校の小中学生たちが、この機器を日常の練習で使用することはなおさら難しく、こういった、健常者との運動環境の差が"若者のスポーツ離れ"を導く要因になっている。

KDDI主催の「聴覚障がい者用陸上スターターアプリ」開発授業は、9月19日、9月20日、9月23日の3日間を通して実施された

KDDI主催の「聴覚障がい者用陸上スターターアプリ」開発授業は、9月19日、9月20日、9月23日の3日間を通して実施された

こうした課題に、KDDIはICTによる解決を提案している。陸上競技におけるスタートの合図をスマートフォンによって「光で知らせる」アプリを、ろう学校の生徒自らプログラム開発するための学習教室を開くというものだ。スマホのアプリであれば、コストもかからず、誰もが気軽に練習に使えることからの発想だ。

今回は東京・飯田橋のKDDIオフィスで、聴覚障がいをもつ生徒11人を対象に、3日間のキャンプ学習を実施。もちろん、ほとんどの子どもたちはプログラミング初体験だ。

聴覚障がい者向けの陸上競技用スターターアプリを生徒が制作

1日目は、iPhoneアプリ制作ツール「Xcode」を実際に触ってみて、数をカウントするアプリを制作。2日目以降は、「Xcode」によるアプリの開発を中心に、アイコンのデザイン作成やアプリの名称を決める議論を3つのチームに分かれて実施、最終日には自分が制作したアプリを一人一人発表するというスケジュールだ。かなり濃厚な合宿という印象だったが、今回のアプリプログラミング教室をサポートしたKDDI∞ラボの卒業生でもある「Life is Tech!」の讃井康智取締役によると、ほとんどの受講生がプログラミングをするのが初めてというなか、「1日目には開発環境にかなり慣れて、クイズアプリを作ってしまう生徒もいました」と話す。

「Life is Tech!」の讃井氏

「Life is Tech!」の讃井氏

「通常の授業では、スマートフォンでゲームを始めたり、YouTubeを見たりしてしまう生徒もいますが、今回はみな集中力があり、コミュニケーションに時間がかかる場面があっても、結果的に進度が速かったですね」(讃井氏)

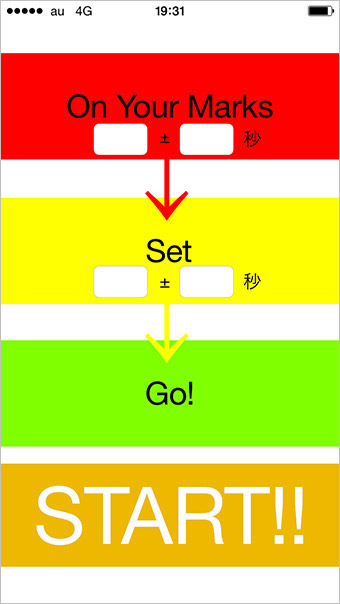

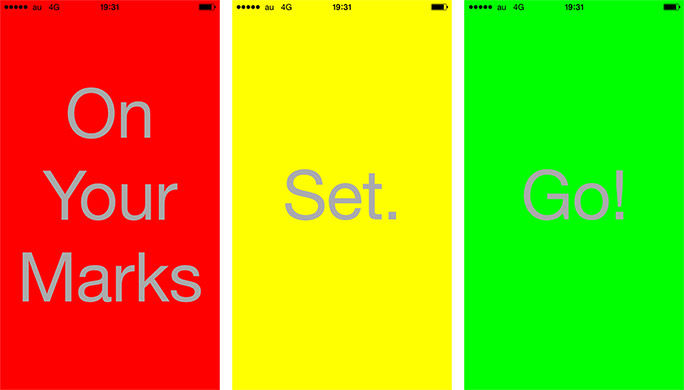

今回のアプリでは、「位置について」にあたる「On Your Marks」と、「よーい」にあたる「Set」の秒数を使用者が数字で入力して設定。スタート(「Go」)のタイミングがランダムになるようにしているのがポイントとなっている。同じ秒数にすると、練習しているうちに慣れてしまい、スタートのタイミングが予想できてしまうからだ。そこをランダムにする指示を出すプログラムを理解してもらうところがキモの部分になる。

「聴覚障がい者用陸上スターターアプリ」は、スマートフォンを各競技者の足元に置き、色やデザインが変化してスタートの合図を知らせるもの

また、各チームには受講生をサポートするメンター(アドバイスや指導をする人)を配置。答えを教えるのではなく、開発への意欲を引き出すような指導に気を配った。

「開発をしていると、どうしてもよく理由の分からないエラーが頻繁に発生しますが、メンターが即座に対応して、どこが間違っているのか、自分で気づくことができるように示唆していきました。そうすると、実際に動いたときに達成感を覚えてくれます。教科書に書いてあることで満足するのではなく、自分で課題が設定できるようになってもらえれば、と考えています」(讃井氏)

苦戦しつつも、自分たちの発想でアプリを開発

3日目の午後には、参加した11人全員のアプリが完成。スタートにあたって、視認しやすいカラーやデザインにするのが基本だったが、なかには数字の入力のしやすさや、UI(ユーザーインターフェイス)にこだわったデザインにするなど、自分なりの趣向を凝らした受講生も。その習熟度の高さには驚かされた。

初めてのプログラミングに手応えを感じた鈴木湧太さん

初めてのプログラミングに手応えを感じた鈴木湧太さん

中央ろう学校の陸上競技部に所属する鈴木湧太さん(高1)は、「数字や英語でプログラムを入力していくのは大変で、エラーもありましたが、実際にできたときは感動しましたし、達成感がありました! 練習でもきっと使えると思います」と話してくれた。

「デザインをオリジナルのものにできたのが楽しかった」と林俊さん

「デザインをオリジナルのものにできたのが楽しかった」と林俊さん

同じく、陸上競技部の林俊さん(高1)は、次のように話す。 「プログラムをつくるのは、決まった数字や英語を入力しないと動かないので、思った以上に難しかったです。でも、アプリを制作することは、将来のろう者のためになると思うし、自分がもう少し入力を早くすることができれば、プログラマーの道も将来の仕事の選択肢として考えてみたいです」

後日、グラウンドで実際にアプリを使っての練習が行われた

後日、グラウンドで実際にアプリを使っての練習が行われた

また、林俊さんは100mで14秒台を記録しており、「先輩たちが12秒台で走っているのと比べるとまだまだです」と謙遜しつつも、「下を向いたままスタートの確認ができるのがうれしい。SetとGoの色を目立つようにしたので、思ったより分かりやすかったのも良かったです。このアプリを使えばタイムを縮めることもできると思います」と、実際にアプリを使った感想を語ってくれた。

聴覚障がい者の「職業の選択肢」のひとつに

KDDI CSR・環境推進室長の鈴木裕子

KDDI CSR・環境推進室長の鈴木裕子

聴覚障がいの子どもたちへのIT教育支援は今回で2回目だ。本企画の立案者となるKDDI CSR・環境推進室長の鈴木裕子は「聴覚障がいの子どもたちに、私たち通信事業者だからこそできる支援とは何だろう、それを徹底的に考えた結果のひとつが、このIT教育だった」と言う。

「障がい者の雇用は、メーカーでの組立てライン作業や経理業務などの定型業務が多いのが実情です。もし子どもたちがITを使いこなせれば、職業の選択肢を広げることが可能だと考えました。特に我々が教育を実施している『アプリ制作』などは、別に会社に行かなくても、自分の好きな場所で働けるという職種であることから、こうした職種が増えていけば、地方創生にも一役買うことができると本気で思っています。今回のIT教室を通じて、ITに興味を持った学生が、自分自身の将来の可能性を自らの手で広げていく、そんなキッカケになればいいなと思っています」(鈴木)

こういった体験を通じて、KDDIも貴重な示唆を得ることができたという。

「実際に子どもたちにアプリの開発をしてもらうことで、一歩前進できました。これまでのIT教室を通じて一つだけ確かなことがあります。それは、アプリ制作に関しては、『健聴者』と『聴覚障がい者』でその仕上がりに差異がないことです。今回の結果を検証しながら、IT教育をどう継続していくのか、考えていきたいですね。また、KDDIでも、auの直営店で手話を使って説明する社員が、企業で活躍する障がい者を表彰する部門で大賞に選ばれ、実際にKDDI研究所にはソニックレシーバーの開発を担当した聴覚障がいの社員もいます。このキャンプに参加した子どもたちのなかから、将来、就職先として私たちの会社を選んでくれたり、あるいは世界を変えるくらい活躍する人が出てくれたら、さらにうれしいですね」(鈴木)

ろう者のコミュニティではもともと「耳が聞こえない」ということは「大きな障がいではない」という意識が強いのだという。健常者と変わらない就労に向けて、さまざまな課題があるのは事実だ。だが、ブレイクスルーを果たすのは、今回のキャンプでITの面白さに気が付いた子どもたち自身なのかもしれない。

文:ふじいりょう