2016/09/06

ただいま超絶進化中! 『フラッシュメモリ』の仕組み、教えます

フラッシュメモリ、実は日本生まれなんです

1980年、当時東芝の研究者だった舛岡富士雄博士が発明したフラッシュメモリ。それから30年以上が経った今、世の中はフラッシュメモリにあふれている。スマートフォンやパソコンはもとより、冷蔵庫や電子レンジ、腕時計などなど、データを扱う製品の中には必ずフラッシュメモリが搭載されているといって差し支えないだろう。机の引き出しを開ければ、USBメモリがたくさん入っているだろうし、デジカメのSDカードだってフラッシュメモリ。その活用例を挙げたらキリがない。

さて、フラッシュメモリの語源は、写真を撮影するときに使うストロボ(フラッシュ)のようにパッとデータを消去できることにあるそうだ。フラッシュメモリが登場する以前、データはテープやフロッピーディスクに書き込んだり読み込んだりするのが当たり前だった。ドライブに入ったフロッピーディスクがギュギュギュとか、カカカカカと音を立てる様子は「いかにも今、データを記録してます!」って感じだったが、なにせ時間がかかる。サッと書き込み、パッと消去できるフラッシュメモリは、一体どんな仕組みなのだろう?

素早く貯めて抜く! 鮮やかな電子の扱いがキモ

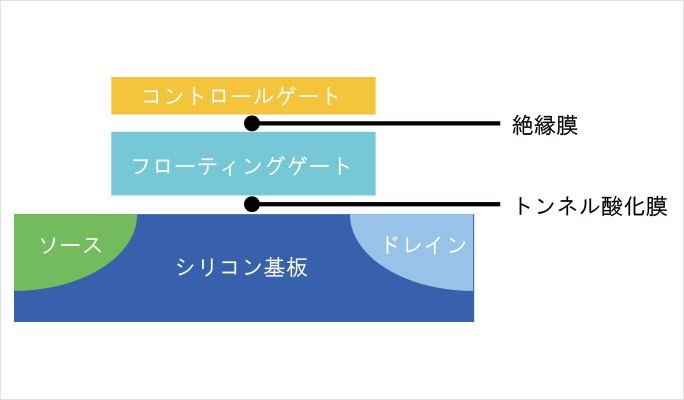

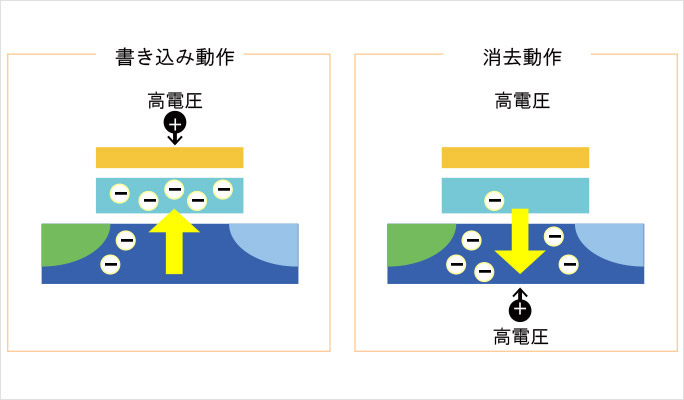

メモリチップの中にはセルと呼ばれる部屋が無数にある。そのひとつのセルの構造は図1のようになっており、フローティングゲートという場所に電子を貯めたり抜いたりすることで、データの記録と消去を行っている。記録する場合は図2の左側のように、コントロールゲートに電圧を加えて電子をフローティングゲートに引き寄せ、格納する。逆に消去する場合は電圧を逆方向に加えてフローティングゲートに入っている電子を外に出す。

■図1

■図2

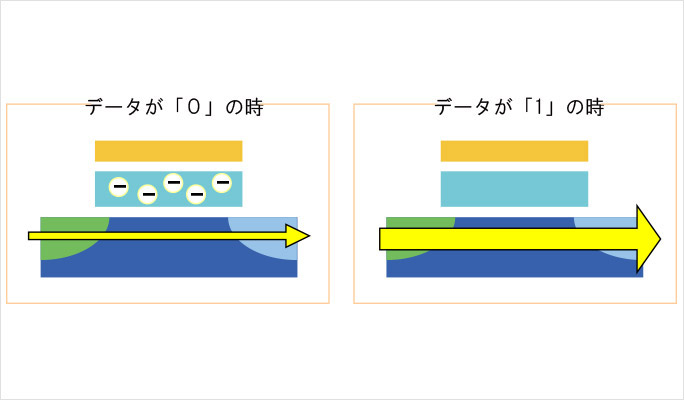

記録したデータを読み出すときは、ソースからドレインに電流を流す(図3)。フローティングゲートに電子があれば電流が流れにくくなり、電子がなければスムーズに流れる。電流の流れ具合を検出してデータを取り出していく。ちなみに電子がフローティングゲート内にあるときは絶縁(電流が通らない)状態で保存されている。だから、電源を切っても記録したデータは消えない(=揮発しない)。フラッシュメモリが「不揮発性メモリ」と紹介されているのは、こういう理由だ。

■図3

わずか数センチの黒い板の中で、小さな小さな電子が出たり入ったりしながら大量のデータを運んでいる。なんだか愛おしくなってくる(気がするのは筆者だけ?)。

飛躍的な大容量化を実現する「三次元フラッシュメモリ」

USBメモリはちょっと前までMB(メガバイト)単位が一般的だったが、今ではGB(ギガバイト)が当たり前。大きな容量のメモリを安価に買える時代になったところで、飛躍的な大容量化を実現する技術が確立した。その名も「三次元フラッシュメモリ」。

これまでフラッシュメモリの容量を引き上げるには、データを収めるセルのサイズを小さくし、かつ、小さなセルにできるだけ多くの情報を入れるというアプローチの仕方だった。平屋の家に細かく仕切りを作って、小さな部屋にたくさん人を詰め込むようなことをしていたわけだ。しかし人間も電子も同じで、ぎゅうぎゅう詰めになりすぎると、お互いに干渉してデータのエラーが発生してしまう。

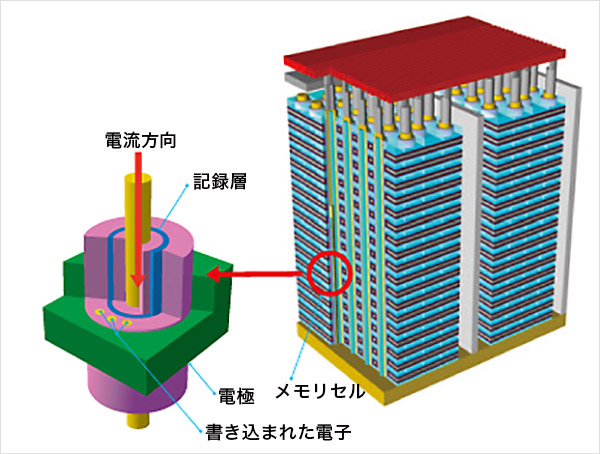

「三次元フラッシュメモリ」は、同じ土地に平屋ではなく高層マンションを建てようという考え方。東芝が開発したBiCS FLASHは世界最多の48層! メモリチップ内の縦にも横にもセルを設けられるようになったのだから、データ容量がどかんと増やせるわけだ。しかも、チップの大きさは今までどおり。サイズ変更なしで48層も積み上げられるようにするなんて・・・・・・。研究者の皆さん、ありがとうございます!

東芝が開発した3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH」の概念図。まるで高層ビルだ。画像提供:株式会社東芝

東芝が開発した3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH」の概念図。まるで高層ビルだ。画像提供:株式会社東芝

文:吉田 努