2016/07/26

【イノベーターズ】「インターネット時代に編集者はなにをすべきか、を実行する男」佐渡島庸平

通信やICTにまつわる"なにか"を生み出した『イノベーターズ』。彼らはどのように仕事に向き合い、いかにしてイノベーションにたどり着いたのか。本人へのインタビューを通して、その"なにか"に迫ります。今回は、インターネット時代の作家と編集者の新しい仕組みを生み出した、佐渡島庸平さんのインタビュー。

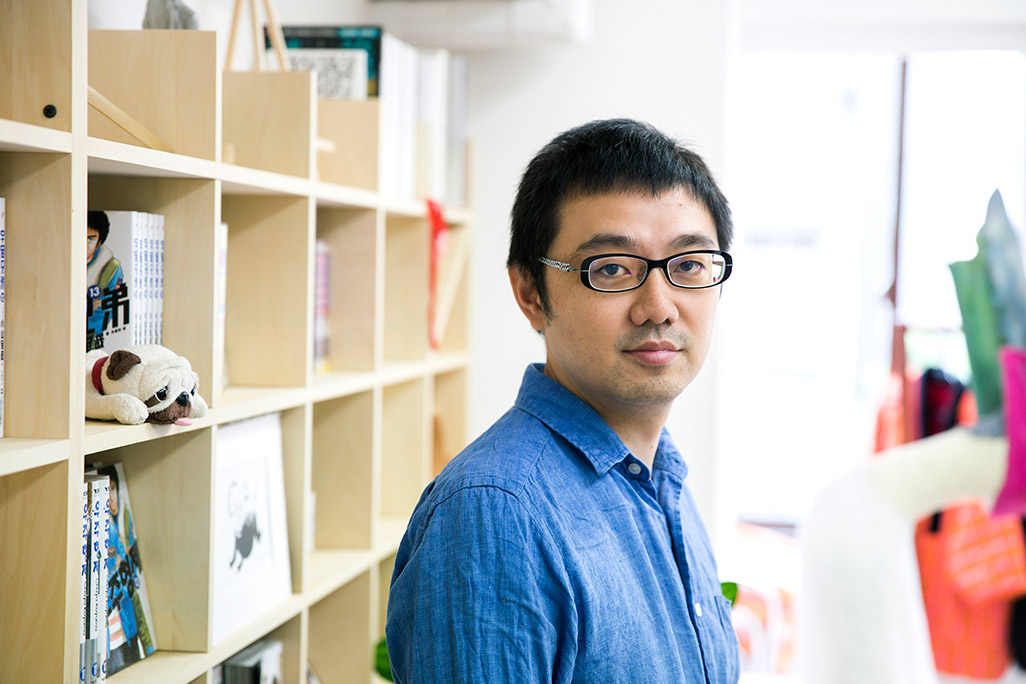

この春、引っ越したばかりの新たなオフィス。明治通りに面した、自然光のたっぷり入る応接スペースには佐渡島さんが講談社時代に手掛けた作品と、「コルク」が担当する作品がぎっしり詰まった本棚が。『ハルジャン』は『宇宙兄弟』の小山宙哉の初めての連載作品だ

この春、引っ越したばかりの新たなオフィス。明治通りに面した、自然光のたっぷり入る応接スペースには佐渡島さんが講談社時代に手掛けた作品と、「コルク」が担当する作品がぎっしり詰まった本棚が。『ハルジャン』は『宇宙兄弟』の小山宙哉の初めての連載作品だ

佐渡島さんはもともと講談社の編集者である。

モーニング編集部に10年いて、井上雄彦の『バガボンド』や安野モヨコの『働きマン』を担当し、三田紀房と『ドラゴン桜』をヒットさせ、小山宙哉を見い出して一緒に『宇宙兄弟』を生み出した。そのあと、独立して「コルク」をつくった。作家エージェント会社として、現在、十数人の作家と契約している。

2012年に創業し、今年の10月で丸4年。総勢12〜13人という規模なので、編集者を目指す人にとっては、もしかしたら出版社よりもハードルが低く見えるのかもしれない。

「そういうことでうちに入りたいって来る人もいるんですが、『コルク』が求める編集者がどういう役割なのか、インターン期間を設けて理解してもらっています。」

小説や漫画をインターネット化するということ。

社名の「コルク」は、ワインのコルクから。いいワインを世界に届け、後々まで残すには、きちんとしたコルクで栓をする必要がある。いい作品における、そんなふうな栓になるべくこの名をつけたという。ちなみにロゴのデザインは、good design companyの水野学

社名の「コルク」は、ワインのコルクから。いいワインを世界に届け、後々まで残すには、きちんとしたコルクで栓をする必要がある。いい作品における、そんなふうな栓になるべくこの名をつけたという。ちなみにロゴのデザインは、good design companyの水野学

出版社の編集者が持つ機能を外に出して独立させたような会社のように見えるかもしれない。通常、編集者と聞くと、作家を担当し作品づくりをサポートして、商品化し宣伝して売る人のことをイメージする。ちなみにここで定義しているのは、「文芸」や「漫画」の編集者。ついでに言うと、面白い企画や世の中で流行しそうなものをキャッチしたり生み出したりして、まとめて雑誌や本にしたり、ライターに書かせたりするような編集の仕事も含まれる。

ともあれ、そういう従来の編集者と、「コルク」が定義する編集者では仕事の範囲がかなり異なる。つまり、そこのところが佐渡島さんのイノベーションなわけだ。

それが、インターネット時代の編集業。「コルク」では"コミュニティ・プロデューサー"と呼ばれている。

単に小説や漫画を電子化するというだけの話ではない。コンテンツがインターネットにつながった時、どうすれば作家や作品の価値が最大化できるかということを考える。

もちろん従来の編集者のように、作家が物語を作ることのサポートもするけれど、それでさえ、そもそも考え方が変わってきている。

「これまでは社会に対して有効なメディアが、おそらく数十個ほどしかなかったんです。そのパイを得ると有名になることは保証されている。だから、多くの作家がメディアの型に自分の作品を当てはめた。それが今ではインターネットがあり、すごくニッチなところに多くのニーズがあることが分かってきた。一方で、有効なメディアも昔ほどの力はない。......となると、メディアに合わせて形を変えるのではなく、作家はとにかくまず自分の描きたいことをしっかり担保すること。自分が何者かを分かっていて、表現したいものを強く打ち出す人が勝つ時代になってきていると思います」

そうして生み出された作品は、雑誌や単行本、電子書籍で発表されるだけでなく、SNSを窓口に拡散される。

「例えば『宇宙兄弟』は、以前は『モーニング』と単行本用にしか編集していませんでしたが、今はTwitter、 Facebook、LINE、メルマガ用に再編集して世に出しています。雑誌でいうと『ジャンプ』も『マガジン』も『サンデー』も『ビッグコミック』も『モーニング』も、全部メディアとしての色合いが違いますよね? それと同じようにSNSもそれぞれ違うので」

拡散と同時にコミュニティを作り、運営していくのも「コルク」における編集者の役割。そして、作家のウェブサイトもつくる。通常は制作会社に外注するが、よほどの専門領域以外は全部、担当者が手を動かすのだ。

「コルク」の採用情報のページでは、こんな職種を募集している。

-

○ファンのコミュニティをネット上で構成するために、まだこの世に存在しないプログラムを生み出すCTO候補

○作家のサイトを、作家のこだわりに合わせ、日々改善していくフロントエンジニア

○作家の頭に中にある世界を、できるだけそのまま、リアルなものとして生み出し、ファンに届けることを可能にしてくれる、商品開発の経験者

○インターネットを使用して作家のコミュニティを形成し、そのコミュニティでファン同士が活発に交流するためのマネージメントを行うコミュニティマネージャー

すべて、今の時代に、作家が作ったコンテンツを多くの人に伝えるために必要な仕事だと佐渡島さんは考えている。

ちなみに、「今いる20代の人間には、コードはある程度書けるようになっておけと言ってます。プログラムをいじることができて、その種の発注をする際にエンジニアときちんと会話ができるように。時間がないときには、ちょっとした部分なら自分で触れるように」と。

なぜなら、作家のことを一番知っているのは編集者であってしかるべきだから。そして、今、編集者が行うアウトプットは、"紙の本"だけではないから。

"紙の時代"あればこそ、今がある。

さどしま ようへい

さどしま ようへい2002年に講談社に入社し、週刊モーニング編集部に所属。『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『モダンタイムス』(伊坂幸太郎)、『16歳の教科書』などの編集を担当する。2012年に講談社を退社し、クリエイターのエージェント会社、「コルク」を設立。現在、漫画作品では『オチビサン』『鼻下長紳士回顧録』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『テンプリズム』(曽田正人)、『インベスターZ』(三田紀房)、『ダムの日』(羽賀翔一)、小説作品では『マチネの終わりに』(平野啓一郎)の編集に携わっている

佐渡島さんは、紙の本の編集が大好きだったという。

「僕は小中学年ぐらいから、本を読むのが当たり前の生活を送ってきました。誰かの作品に触れるのがすごく好きで、そういう深い思考とか世界観を多くの人に届けたいって思ってたんです。で、本というものを生み出していくのにすごくいい仕組みを持っていると思ったいくつかの出版社を受けて、幸いにも講談社に入れました。"編集者を目指す"というより、僕の想定するようなかたちで作家の手伝いができる仕事を考えて、消去法の結果そうなったんです。もし試験で落ちたら、大学にこもろうって思ってたほど」

果たして、毎日は楽しかった。

「実際、モーニング編集部で働き始めたら、"これこそが僕のやりたかったことだ!"って。こういうふうに漫画家と打ち合わせをして、原稿が上がってくることに喜びを覚えて......っていう日常が幸せで(笑)。仕事してるって感覚じゃなかったんですよ」

ヒット作を次々生み出し、結果も出した。『ドラゴン桜』はドラマ化され、一大ムーブメントとなり、『16歳の教科書』などの副読本も制作した。『宇宙兄弟』のムックの編集も担当した。同じ時期に伊坂幸太郎の小説『モダンタイムス』を『モーニング』に連載、その後に『宇宙兄弟』のアニメ化、実写映画化と、コミック誌編集部においては、非常にマルチな仕事を請け負っていた。そんな仕事のひとつ、親世代向けの『40歳の教科書』で、アドラー心理学のオーソリティ・岸見一郎を取材したことが独立の一つのきっかけになった。

「アドラーによると、雑談は大抵3つに分けられるそうです。『あの人が悪い』『私かわいそう』『これからどうするか』。それでほとんどの人が『あの人が悪い』『私かわいそう』をテーマにしゃべってるそうなんですね。あの人がもっとしっかりしていれば、会社さえちゃんとしてれば、日本の景気が良ければ、政府がいい加減だから......。他人が頑張れば自分はもっといけるのにっていう、白馬の王子様を待つパターン。『これからどうするか』を話してる人はほとんどいないそうなんです。それで強く思いました。"僕は自分の人生を『これからどうするか』について話していきたい"って。他人のことを愚痴るカッコ悪い時間を過ごすのは、もうやめよう! っていう思いで」

また、講談社でやれそうな仕事はひと通りやった、という自負もあった。21世紀になるまで、日本の出版社のシステムは非常に良くできていて、うまく機能してきたと佐渡島さんは言う。

「作家にとってベストだったのは、出版社の編集者と仲良くすること。間に人を挟むよりも、作品づくりに関してはうまくいってたんですよね。でも今や、本は多くの人にいろいろな情報やつくり事を伝えるのに最適な手段であり続けるとは限らなくなってきています。作家もネットや広告代理店などいろいろなところと付き合った方が作品の価値は高まるし、作家のビジネスも良くなると。例えば、『宇宙兄弟』をアニメ化・映画化するときに、担当するのはライツという部署なんです。でも、『宇宙兄弟』について、社内で誰よりもよく知ってるのは担当編集の僕です。作家と作品にとっていちばん良いやり方を選択できるのがベストじゃないかと」

すでにある作品の展開の仕方だけでなく、そもそもの作品をつくり出す際にも、そこは重要だと佐渡島さんは考えた。

「作家がストーリーを描き続けられる時間は限られています。作家の年齢に適した描くべき作品と、雑誌が求める作品は、時として一致しません」

その時期、雑誌にどんな作品が必要か? ではなく、作家がその時期になにを描くべきかというスタンスに立つと、アウトプットは全然違うものになってくる。作家の側に立って、人生を見渡しながらプランを立て、場合によっては違う媒体に売り込みをかける。漫画だけでなく、映画化、ゲーム化なども一元化して考えてゆく。

「なにをどう出していくかっていう順番がすごく大切だと思っていて。そういう視点で仕事ができる作家エージェントが必要だと思ったんです」

かくして、作家との理想的な関係を追求しながら、現代のテクノロジーを最大限に活用する新たな時代の編集者は生まれた。

「通信手段が変わって情報のあり方が変わって、今、人間がどんどん自由になってきているはずなんです。でも依然として狭い枠組みの中で考えるクセがついている。それをいかに開放していくか、っていうところが課題ですね」

5G(次世代移動通信システム)の未来を見越して佐渡島さん、世の中がストリーミング中心になり、「所有」の概念が変わると予想している。その想定は、すべてがシェアされ貨幣の意味合いがなくなり、国の枠組みが解体するところまで突き詰めるところまでいく。非常にロジカルにその流れを語ってくれる。でも、仕事上はずっと先の未来は見通さないという。

「だって僕以外のプレイヤーによってどんなふうに変わるか、全然分からないですから(笑)。たぶん人類って、どこまで行っても精神的な豊かさを求め続けるんじゃないかな。このまま人工知能とかが進化して、この国の人たちが働かないで毎日3食ありつけたとしますよね。で、月に何回かはリッチなお店にも行けると。暇だからたぶんテーマパークとか海に行ったりして楽しむんでしょうけど、いずれ飽きる。それで自分の頭の中でつくる遊びが重視されるようになると思うんですね。そうした遊びをつくる人間は、多くの人の精神的な不安定さを解消できる」

その人間こそ、作家だという。その価値を、どんな未来が来ても最大化すべく、佐渡島さんは新たな道を模索し続けている。

「会社を立ち上げて4年ですけど、社会が半年単位でどんどん変化している印象ですね。全然落ち着いていられないですよ。ずっと夏の砂浜の上を走ってる感じ(笑)」

仕事や事業が成功し、その場所の居心地が良くなると、途端に居心地が悪くなるという。そんな場所でぬくぬくと過ごしていたら、それ以上の成長が見込めないから。講談社の最後の頃がそうだったという。今の場所は、幸か不幸か、まだまだ居心地が良くなる感じはしないらしい

仕事や事業が成功し、その場所の居心地が良くなると、途端に居心地が悪くなるという。そんな場所でぬくぬくと過ごしていたら、それ以上の成長が見込めないから。講談社の最後の頃がそうだったという。今の場所は、幸か不幸か、まだまだ居心地が良くなる感じはしないらしい

文:武田篤典

撮影:有坂政晴(STUH)