2016/02/19

言葉の壁をなくせ! 鳥取のタクシーが挑む"同時通訳"とは?

街中で外国人観光客を目にする機会が増えたと感じている人は多いだろう。それもそのはず、2015年の訪日外国人は過去最高。前年比47.1%も増え、1973万7,400人に達しているのだ。

彼らは東京にとどまらず地方都市も訪れ、地域経済に潤いをもたらしている。そして、東京五輪が開催される2020年にはさらに多くの外国人が日本を訪れることとなる。訪日外国人が増えるのは喜ばしいことだが、課題も見えてきた。「言葉の壁」である。

訪日外国人をもてなす"新プロジェクト"とは?

鳥取市では英語、韓国語、中国語、日本語のパンフレットを用意している

鳥取市では英語、韓国語、中国語、日本語のパンフレットを用意している

鳥取県鳥取市。鳥取砂丘や城下町の風情、カニや果物といったグルメなど、多くの観光資源をもつ山陰の地方都市にも、多くの訪日外国人が訪れる。

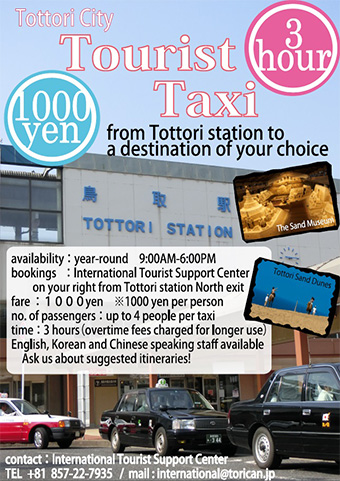

彼らの満足度を高めるため、2011年に導入されたのが「1,000円タクシー」だ。鳥取市は観光地が点在しており、外国人にとっては移動の難易度が高い。そこで、市内にある9つのタクシー会社が、3時間1,000円で貸し切りできるタクシーを導入し、市内の観光地を巡る取り組みを始めたのだ。

ちなみに、鳥取で訪日外国人が増えたきっかけは、2011年に韓国で放映されたドラマ『アテナ』。鳥取を舞台にしたということから、特に韓国人観光客が増えたという。

タクシードライバーは、おもてなしの心や観光地の歴史、文化を学んで「鳥取観光マイスター」の認定を受けたスペシャリスト。2015年上半期には約3,600人の訪日外国人が利用して、高い評価を得た。

その一方で立ちはだかったのが、「言葉の壁」だ。挨拶などの最低限のコミュニケーションは取れても、歴史や文化まで外国語で説明するのは難しい。せっかくの取り組みが100%の実力を発揮できないこともあったという。

そこで始まったのが、KDDIとKDDI研究所による多言語音声翻訳システムを活用した実証実験(期間は2016年3月末まで)。少し難しく聞こえるが、簡単に言えば、タクシーに音声翻訳機を設置してしまおうというプロジェクトである。

音声翻訳にかかる時間は2〜3秒。ほぼリアルタイムでのコミュニケーションが可能だという

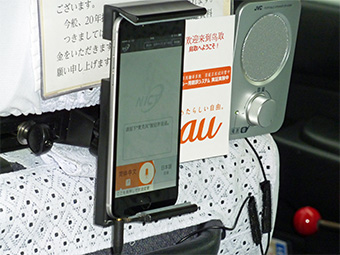

現時点で対応している言語は中国語、韓国語、英語で、外国人観光客は自らの言語に対応しているスマートフォンを「鳥取市国際観光客サポートセンター」で借りて、タクシーの後部座席に設置する必要がある

現時点で対応している言語は中国語、韓国語、英語で、外国人観光客は自らの言語に対応しているスマートフォンを「鳥取市国際観光客サポートセンター」で借りて、タクシーの後部座席に設置する必要がある

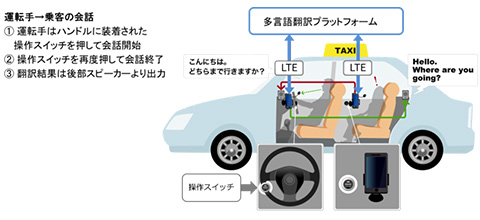

仕組みはこうだ。運転席と後部座席に翻訳専用アプリをインストールしたスマートフォンとスピーカーを設置。後部座席に座った外国人観光客が外国語でスマートフォンに話しかけると、クラウド経由で音声を日本語に翻訳。翻訳された音声は運転席に設置されたスピーカーから流れる。

その音声を聞いて、ドライバーが運転席のスマートフォンに日本語で話しかけると、後部座席のスピーカーから外国語に翻訳された音声が流れるのだ。

一般的な翻訳アプリとの違いは、鳥取専用の辞書とGPSの活用

今回、KDDIとKDDI研究所が取り組んだ音声翻訳システムは、2つの新しいアプローチによって精度を高めている。

ひとつは、辞書の最適化だ。現在の音声翻訳システムは、固有名詞を判断するのが難しい。「鳥取砂丘」など有名な地名ならば一般の辞書にも収録されているだろうが、砂丘に存在している「砂の美術館」までは収録されていないだろう。この場合、「砂の美術館」は正しく変換されない可能性がある。そのため、今回の翻訳システムでは、数千語に及ぶ鳥取専用の辞書を作成。変換精度を高めている。

鳥取県の岩美町は全国トップクラスの透明度を誇る海が魅力。島根県の石見は、世界遺産の石見銀山で知られる場所だ(画像提供:岩美町観光協会)

鳥取県の岩美町は全国トップクラスの透明度を誇る海が魅力。島根県の石見は、世界遺産の石見銀山で知られる場所だ(画像提供:岩美町観光協会)

もうひとつは、GPSの活用である。音声翻訳システムは、同音異義語や類似する言葉も苦手としている。たとえば、鳥取県には「岩美(いわみ)」があり、お隣の島根県には「石見(いわみ)」という地名がある。読み方は同じだが、発音だけではどちらの「いわみ」かまで判別できない。そこで、同じ「いわみ」という単語の場合は、現在地からの距離を考慮して、近い方の地名を推測して変換するという仕組みを取り入れる準備を進めている。

現在、実車による実証実験は目標200組のうち174組が実施済み(2016年1月22日現在)。乗客のアンケートでは、スマホの翻訳アプリによるコミュニケーションに対して、6割以上が「操作が簡単だった」「タクシードライバーとコミュニケーションを取ることができた」と、一定の評価を得ることができたという。

KDDIとKDDI研究所は、この実証実験で集まった音声データを分析することで、翻訳システムの精度向上や翻訳時間短縮などのレベルアップにつなげて、2020年までの実用化を目指している。

2020年にはあらゆるシーンで翻訳システムが導入される!?

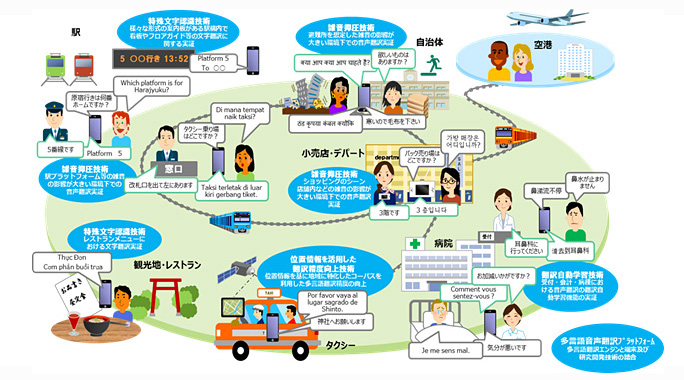

実は、多言語音声翻訳システムを活用した実証実験は、さまざまな分野で広がっている。その大もとは2020年に向けて外国人へのおもてなし実現を目指す、「総務省委託研究開発・多言語音声翻訳技術推進コンソーシアム」。

コンソーシアムとは、大規模開発などを推進するために企業が協力するときに使われる言葉だ。今回は、「外国人が言葉の壁を感じずにコミュニケーションが取れて、生活に必要なサービスを利用できる社会を目指す」という目的のもと、日本を代表する企業が集まった。

実は、KDDIとKDDI研究所が取り組む「タクシー分野での実証実験」も、このコンソーシアムが行う実証実験のひとつだ。タクシー分野以外では、「鉄道」、「ショッピング」、「医療」、「防災」などの分野で、さまざまな企業が独自の技術を生かしながら、「言葉の壁」を取り払うための多言語音声翻訳技術を活用した実証実験を行っている。

たとえば、「鉄道」では日立が、大規模ステーションで迷わないために駅員とのコミュニケーションを。「ショッピング」ではパナソニック システムネットワークスが、百貨店やショッピングモールでのスムーズな買い物を。

「医療」では富士通などが、万が一の病気やケガのときに安心できる受診を、それぞれ実現に向けて取り組んでいる。そして、これらの多言語音声翻訳技術のデバイスとして、スマホなどが活用されているようだ。

これらすべての場所で言葉の壁がなくなったら、訪日外国人旅行者の満足度や安心感はより向上し、旅行者数増加やリピート率の上昇につながるだろう。その結果、地方への観光客も増えて、地域経済にインバウンド効果が波及すると期待されている

これらすべての場所で言葉の壁がなくなったら、訪日外国人旅行者の満足度や安心感はより向上し、旅行者数増加やリピート率の上昇につながるだろう。その結果、地方への観光客も増えて、地域経済にインバウンド効果が波及すると期待されている

子どもの頃に憧れたドラえもんのひみつ道具「ほんやくコンニャク」。食べるだけで外国人とコミュニケーションが取れることに羨ましさを感じていたが、2020年にはひみつ道具ではなく、ICTがそんな世界を実現してくれるかもしれない。

文:コージー林田

サムネイル画像提供:woKim / Shutterstock.com

※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。