2018/11/15

日本の『ドローン技術』が遭難者を救う! 富士山で行なわれた山岳救助の実験に密着

富士山でドローンを飛ばす!

10月25日、富士山でスマートドローンの実証実験が実施された。

今回の実証実験の正式名称は「ドローン山岳救助支援システム富士山実証実験」。

中高年の登山ブームによって遭難事故が近年、増加している。それにともない、遭難者の捜索や救助に向かうヘリの負荷も増大している。2010年7月埼玉県秩父での救助中の防災ヘリ墜落事故、2017年3月長野県松本市での訓練中の防災ヘリ墜落事故も記憶に新しい。遭難者の捜索・救助にスマートドローンが活用できないかを、実際に富士山を舞台に検証する、というのが目的だ。

実証実験当日、集合場所は御殿場口新五合目(標高約1,450m)。

学校単位の登山グループが2組ほどいる以外は人影まばら。シーズンオフの富士山は寂しい。吐く息も曇る冬の寒さである。

富士山といえば青と白のイメージ。だが現地に行ってみると黒いのだ。「荒涼」というにふさわしい。勾配がかなり急で、大きな粒状の砂に一歩ずつ足が埋まる。大石茶屋というところまで10分。

さらに10分ほど登ったところが、実証実験の現場だった。

たかだか20分ほど登っただけだが筆者は完全にバテている。“中高年の登山ブーム”“遭難多発”という、今回の実証実験のキーワードがにわかにリアルに感じられるのであった。

実験の流れ

今回の実証実験を行ったのはKDDIと、日本最大級の登山コミュニティーサイトを提供するヤマップ、世界最大の民間気象情報会社であるウェザーニューズの3社。

KDDIは山岳救助専用ドローンとドローン運航管理システムを、YAMAPは登山者位置情報監視システムを、ウェザーニューズは山岳でドローンを飛ばすための、より精度の高い気象予測システムを開発した。

今回の実験のストーリーはこうだ。

- ①御殿場口新五合目から富士登山に臨んだ登山者が遭難。その可能性に家族が気づく

- ②GPSで現場を特定。

- ③近辺まで山岳救助ドローンチームが出動。

- ④現場付近の気象状況を確認。

- ⑤ドローン、現場へ急行。

遭難の可能性を知り、場所を特定する

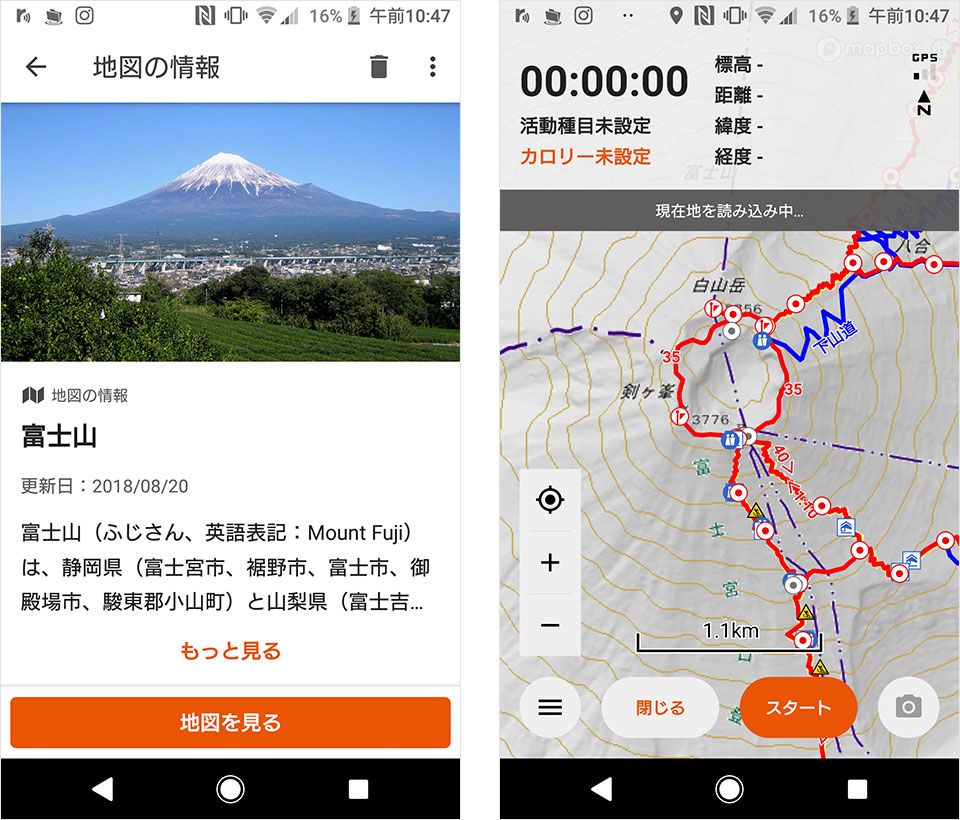

まず①と②、登山者の遭難と現在地を特定するのがYAMAPだ。

登山地図アプリ「YAMAP」は、登りたい山の情報や地図が得られるほか、SNSで登山経験者のさまざまな体験談も読める。さらにGPSで登山(のみならずハイキングやウォーキング、トレイルランニング、観光まで)の足跡を地図に残すことができる。リアルタイムで現在地を地図に残せるのだ。

今回の実験では、開発中のGPSを応用した機能を活用。IDを入力すれば本人以外でも現在地は確認できるので、「登山者がある地点から動かなくなった」といった情報を、平地にいる家族などが知ることができる。

こちらは今回の実証実験で使用したモニター。青い矢印が登山者の足跡。くねくねとした黄色いラインが登山道。左下の3点で徐々にルートから外れていっていることがわかる。滑落したのか道に迷ったのかは不明だが、この人はもう登山道にはいないのだ。そして最後の地点からしばらく動いていないということがマップ上でもわかる。それを第三者が認識できるのである。

もしかしたら遭難したのかも……。

山岳救助ドローンチーム、現場へ急行!

……という想定のもとに実験は進み、ここからはKDDIとウェザーニューズの出番。

ドローンは、山岳救助専用にKDDIが開発した「PD4-AW-AQ」。

- ・標高5,000m級の空気の薄い現場でも飛行可能なようにプロペラを大きく、回転数を高く設定

- ・雨中、最大毎秒18mの強風下での捜索活動も可能

- ・別モデルでは、夜間、視界の悪い状況でも捜索が可能なように赤外線及び超高感度カメラを搭載

- ・機体は折りたたみ式。山岳地帯での持ち運びにも対応するコンパクトさ

開発には紆余曲折があった。遭難者救助におけるさまざまな局面に対応するため複数のカメラを搭載するなど、機能を充実させる方向での開発も行った。だがその分、機体が大きくなり携帯性と安定的な航行が損なわれた。そして、最終的には「持ち運びやすく、山岳でもっとも安定して使える機体」というコンセプトに立ち返り完成した。

LTE、つまりケータイの電波で制御し、リアルタイムに機体を目視して操縦する必要もなく、あらかじめ入力された通りのコースを自立飛行するスマートドローンである。

すると、ドローンはその通りに飛行してくれる。操作は簡単、画面上のドローンを飛ばしたい場所を順番にクリックするだけ。実証実験では上のYAMAPが指し示す、登山者が動かなくなってしまった地点を巡って元の位置に戻ってくる。というコースをセットした。

高精細な気象観測システムで、風向・風速などを確認

すぐにドローンを飛ばしたいところではあるが、ここで重要なのは上空の気象だ。ことさらに山の天気は変わりやすい。そこでウェザーニューズの出番となる。

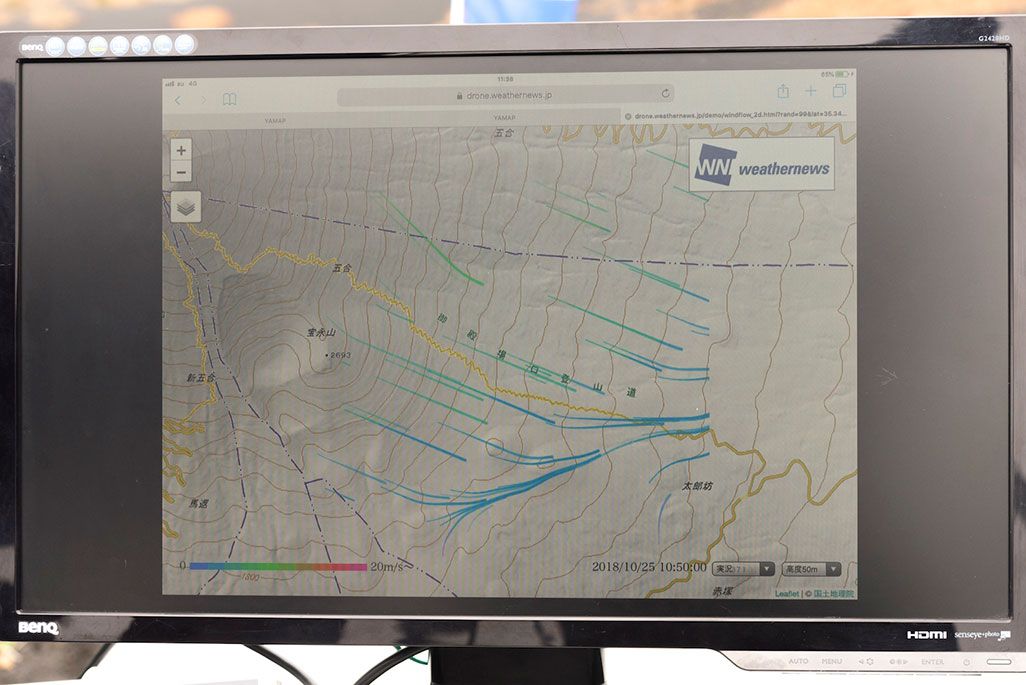

こちらが、当日の実験現場での風の流れ。シミュレーションで計算して算出したものだ。

画面右下にプルダウンできるタブがあり、この画面では「実況」「高度50m」となっているが、

より細かく風速・風向を算出することができる。時間は、向こう1時間以内は10分ごと、それより先は1時間ごと。高度は10mごとという精度なのだ。ドローンの飛行高度は最高でも150m程度だが、風向・風速は10m単位でコロコロ変わるという。これまで上空の低高度の気象予測はなかったのだが、この実験を目指してドローン用に開発を行った。

こちらの気象予報システムは250mメッシュ(=250m四方)。メッシュという言葉は聞き慣れないかもしれないが、気象庁が出すよくある天気予報は20kmメッシュ、民間の気象観測系の企業が出す予報が5kmメッシュ、ウェザーニューズの従来の予報が1kmメッシュだというから、いかに細かいかがよくわかるだろう。

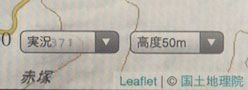

我々が驚いたのは、これらシミュレーションによるデータ収集だけでなく、現場での観測も同時に行っていたこと。

7.5mのスタンドの上と下の砂には白い物体。これもウェザーニューズの新兵器である小型観測センサー。ハンバーガーぐらいの大きさだが、これひとつで気温・湿度・風速・気圧を観測することができる。そして近距離無線通信を使ってパソコンと連携。

これまでこうしたセンサーは、引越しのダンボール1箱分ぐらいの大きさだった。山岳での観測の際は背負子(背負い梯子)にくくりつけてえっちらおっちら運んだそう。この小型観測センサーも、今回の実証実験でデビューを果たした。

気象予報はシミュレーションでも導きだせるが、現地で実測して得た数値と照らし合わせることで、計算の精度を上げていくのだという。山岳で安全にドローンを飛ばすには、これほど高精細な気象観測システムが必要なのだ。

上空50m風速6m。問題なし! ドローン発進

そして、ついにドローンがテイクオフ! 以降はモニターで確認する。据え置き型のディスプレイだけでなく、タブレットでもチェック可能。ちなみに、ドローンの航行プランの入力もタブレットでできる。

画面全体がドローンに搭載したカメラからの映像。右下はマップ上のドローンの現在位置。高度と緯度・経度、入力したフライトプランに基づいたルートの、現在どの辺りにいて、次のポイントまでどのくらいの距離があるかなどが左上に数値で表示される。

ドローンからの見た目がこちら。

非常にクリアに地表が見渡せる。高度はこれで50mほど。

事前に設定したルートに則って航行……ん?

あ! なんかいる! いや、誰かいる!

遭難者発見! ここまで航行開始から約2分40秒。

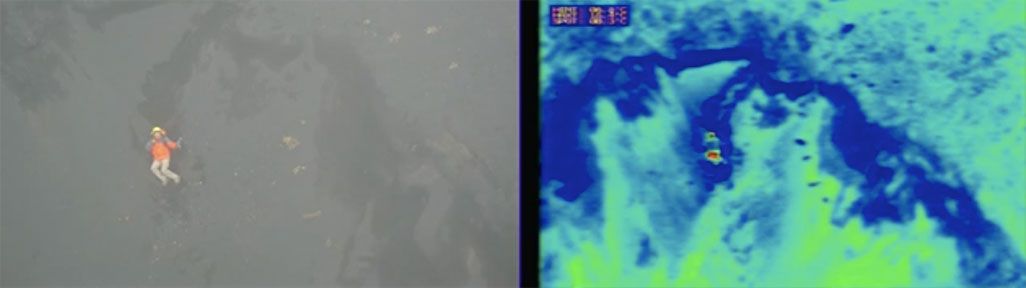

上右の図は今回の実証実験に使用したのとは別の機体での撮影だが、霧の深いときには赤外線カメラを搭載した別機体を使用して探索することもできる。右が赤外線による画像だ。

こうして実際の遭難者の様子をリアルタイムで中継、録画して、ドローンは基地に帰還する。

「山岳救助ドローン」も、実際にドローンで人を運んで救助できるわけではない。だが、実際の遭難者の様子を目視するという工程は非常に重要。詳細は後述する。

では、いかにして山岳救助ドローンが生まれたのか? 今回の実証実験の関係者たちに、その狙いとともに話を伺っていこう。

山岳救助の現場と未来

実験に立ち会った、首都大学東京の泉岳樹助教に話を伺った。泉先生は大学で地理を研究しつつ、10年近く前から機材としてドローンを採用してきた人物。日本山岳救助隊の技術アドバイザーという顔ももち、2015年のヒマラヤ大地震の際には実際に高度5,500mでドローンを調査に活用した経験もある。

「山岳での救助の際、まず重要なのは、どこで遭難しているかの確認です。遭難場所をGPSで知ることができたとしても、実際に要救助者の状態を事前に知るのは非常に大切です。ヘリコプターは悪天候に弱く、遭難した地点まで人が出向くとなると山のプロ4~5人が1日がかりで臨むことになります。

それがドローンなら、数分から数十分程度で行くことができる。滑落事故などの場合、実際にはそのタイミングで亡くなっているケースも少なくありません。要救助者が存命かどうか、事前に映像で確認できることはとても重要なんです」

山岳では、救助ヘリの事故も頻発している。もし、遭難した人がすでに亡くなっていることを完全に確認した場合は、リスクを取って現場に急行するという選択肢はなくなる。

「ドローンも、山での運用は簡単ではありません。山では気流が非常に乱れているので、たった数m上げただけでもドローンがひっくり返ることがあるんです。気象を的確に観測することはもちろん、そのための機材にも工夫は必要なんです」

今回、KDDI、YAMAP、ウェザーニューズの3社が向き合ったのは、そうしたチャレンジだった。それぞれ、どんな思いと狙いがあったのか。

スマートドローンでの山岳救助は悲願だった(KDDIスタッフ)

こちらが今回の実験に携わったKDDIチーム。商品・CS統括本部の松木友明(左から2人目)は言う。

「ドローンは人が行けない場所に素早く移動し、上空から俯瞰して見ることができます。山の上で遭難した人を見つけるのに適しているので、スマートドローンで今回のような救助支援システムをいつか実現したいと考えていました」

この実験を進める過程で、実際にレスキューに携わる人から言われたことがある。

「“ドローンが遭難現場の状況を撮影してくれると、救助方針が明確になり、現場としても非常に助かります”と言われたんです。その言葉で、あらためてこのシステムの必要性を確認でき、少し安心しました。それとともに、現場で本当に役立つシステムを作り上げなければならないと、思いを新たにしました」

松木自身、大学時代にワンダーフォーゲル部に所属。山の怖さと遭難者の捜索・救助の困難さはよく知っていた。

「とはいえ、KDDIは山のプロでも、気象のプロでもありません。それぞれのプロのみなさんに力を貸していただき、今後も山岳救助支援システムを一緒に実現していきたいと考えています」

コンセプトは安心・安全登山(ヤマップ)

登山愛好家に太鼓判を押され、現在107万ダウンロードを超える登山アプリYAMAPを提供するヤマップ東京支社営業部長の原山岳士さんも今回の実証実験に立ち会った。

「YAMAPは “自然に触れ合う”ということをみなさんにおすすめしています。もっと気軽に山に取り組んでもらえるようにアプリの開発を進めております。そのため、コンセプトは“安心・安全登山”。YAMAPユーザーのみなさんが増えたことで、YAMAPも山の現場からの情報がどんどん豊かになっています」

そして今回の実証実験には投入できなかったが、今後のスマートドローンによる山岳救助に向けての秘密兵器も準備中だという。

「KDDIさんと共同で開発しているLPWAを活用した専用のデバイスです」

LPWA=すなわち、Low Power Wide Area。少しの消費電力で広範囲にわたって通信できる仕組みで、小型のセンサーなどに組み込まれる。やりとりできるデータの容量は小さいが、仮にスマートフォンのバッテリーが切れても、さらに長時間電波を発信し続けることができるのだ。遭難者が居場所を知らせるにはぴったりな通信フォーマットといえる。

「来春めどでサービスを展開する予定ですので、ぜひともご期待ください」

高度10mごとの気象観測という挑戦(ウェザーニューズ)

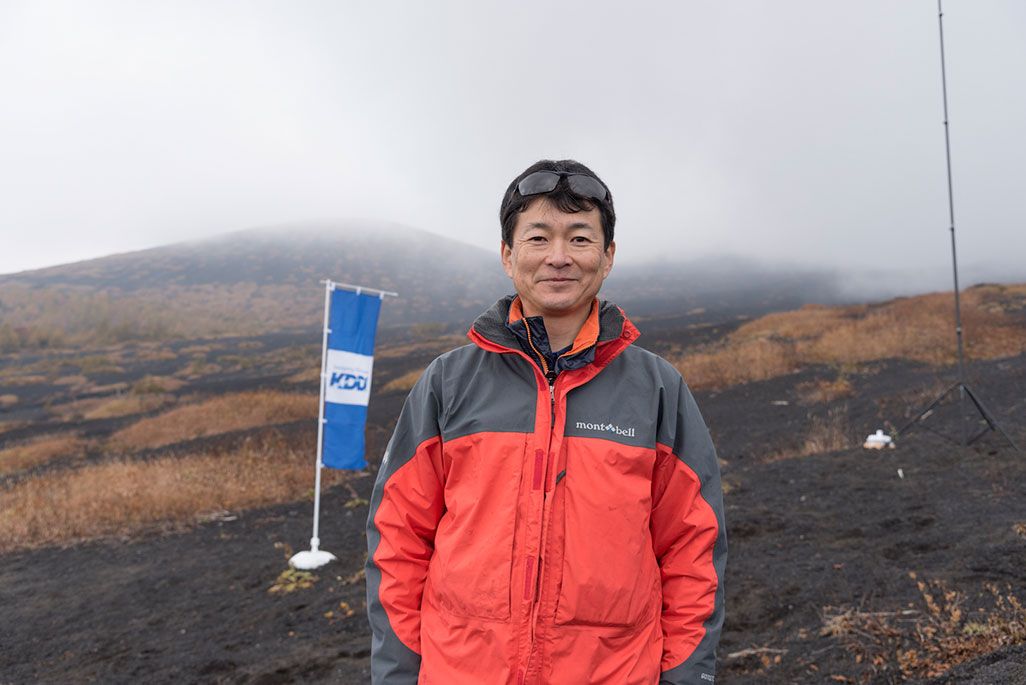

長年にわたり、KDDIとドローン運航システムの開発に携わってきたウェザーニューズ執行役員の森田清輝さんはこう話してくれた。

「今日の実証実験は非常にうまくいきました。そもそも、雨・風はドローンの運航とは切り離せない要素でもあり、私どもではKDDIさんとずっとドローンの運航支援システムを作ってきました。今回はその応用ということですね」

現在、運用しているドローンの運航支援システムで使われている気象予測モデルに山の高低のデータを入れ、天気をシミュレーション。その計算と実際の天気と、どの程度差異が出ているかを、実証実験しているのだという。

「技術的に難しいのは、風が山肌に沿って上ってくるところです。平地の地べたと山岳とでは風が違うので、その辺りを観測しています。私たちが今回持ってきた高度10mごとの風向・風速のシミュレーションは、技術的には“挑戦”。まだまだこれから観測と併用しながら精度を上げていかねばなりません」

目指すは来シーズンの具体的な運用

実際に救助活動を行う消防や自衛隊、地元・御殿場市職員のみなさんを招き、実証実験はまずまずの成果を得た。

目指すは2019年の登山シーズン。富士山での運用。現場を走り回っていた首都大学東京の泉助教はこう語った。

「消防も警察も、山岳救助の若手が育っていないのが現状です。一方で、登山ブームで登山者は増え、事故も増えています。ドローンによる山岳救助システムのような最新技術が現場にきちんと導入されることで、疲弊している現場の負担が少しでも下がるようになると理想的ですね」

最後にKDDIの松木が展望を述べた。

「現在、ドローンはさまざまな実験が行われていますが、実用化に向けて、現場で本当に役立つ仕組みがどこまでつくれるかが最大の課題です。その意味では、山で安定して飛べるドローン、遭難者の位置を把握できるアプリ、実際の飛行判断を行うための上空気象予測を開発できたことで、実用化に向けた枠組みができたと考えています。今後、実際の運用に向け、操作性改善や体制づくりなど、まだまだやることはありますが、パートナー企業とともに実現していけると考えています」

生活のさまざまな局面に通信を組み合わせることで、大きな変化が生まれる。登山における安心・安全の追求だけでなく、今後より多くのシーンで通信はライフスタイルと連携し、それを楽しくワクワクするものに変えていくのである。

取材・文:武田篤典

撮影:稲田 平

※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。